中华白海豚的前世今生:我们如何才能守护好大湾区全运会的吉祥物?

近来,两只中华白海豚成为大湾区最新的城市风景。事实上,比起“海豚”,当地居民和网友们更习惯称呼它们为“白切鸡和豉油鸡”。毕竟,白色与粉色的身体,圆滚滚且比例偏大的脑袋,再加上直立的姿态,都很难让人立刻将这两个拟人化的形象与海豚联系起来。而这两只对公众来说还略显陌生的中华白海豚,正是第十五届全国运动会和第十二届全国残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会(以下简称“十五运会和残特奥会”)的吉祥物,“喜洋洋”和“乐融融”。随着十五运会和残特奥会召开在即,它们的形象开始出现在大湾区的各种角落,或简单站立,或模仿各类体育项目的动作,与城市的建筑、绿植相互映衬,一同庆祝盛会的来临。

十五运会和残特奥会的吉祥物——“喜洋洋”和“乐融融” (图源:网络)

在“喜洋洋”和“乐融融”引发热议的同时,另一只白海豚也因为截然不同的原因吸引了一些人的目光。10月26日,十五运会开幕前半个月,一只中华白海豚搁浅在湛江硇洲岛的沙滩上。令人触目惊心的是,这只白海豚在死亡那一刻,仍在分娩;灰色的海豚幼崽已经将尾鳍和大部分躯干露出母海豚的生殖裂,只是这场尚未完成的诞生却已经成为了一幕死亡现场。

搁浅于湛江硇洲岛的母子海豚 (拍摄:硇洲岛黑石屿,饭团,巴斯,小庄)

目前,这对白海豚的死亡原因尚无法确认,但又一起白海豚的死亡事件不得不让我们思考:我们是否足够了解白海豚?公众对白海豚的关注——无论源于盛会吉祥物的光环还是死亡事件带来的冲击——是否能够有效地转化成保护的动力?

在十五运会开幕之际,让我们一起来聊一聊中华白海豚的前世今生,聊一聊这个守护我们的吉祥物,还有它们亟需被我们守护的未来。

前世,变化中的人海关系与消失的海洋文化

吉祥物

中华白海豚并不是第一次成为吉祥物。在成为十五运会和残特奥会的吉祥物前,中华白海豚曾于2024年8月30日被立法确定为珠海市的吉祥物[1]。在2013年,世界自然基金会(WWF)也曾提名一只名为“白海乐”或“Ruby”的中华白海豚参与香港小姐的竞选[2]。而在更早之前,白海豚也曾于1996年被香港各界庆祝香港回归祖国活动委员会(简称“庆委会”)选为香港九七回归的吉祥物。

中华白海豚的备受青睐离不开它的群居特性与分布、命名特点。据十五运会和残特奥会吉祥物设计者刘平云团队介绍,中华白海豚的群居特性很好地呼应了运动员的“团结互助精神”,而它名字中的“中华”二字则“寓意不忘故乡、深爱家园”[3];此外,中国是全世界已知白海豚分布数量最多的国家,而珠江口海域目前则拥有世界上最大的中华白海豚种群,是这一物种最重要的栖息地,白海豚也因此象征“粤港澳大湾区海洋生态保护”的成果[4]。这几重原因使得中华白海豚超过羊、醒狮、木棉花等曾被用作体育赛事吉祥物的元素,成为此届大湾区全运会和残特奥会的象征。而在二十八年前,基于类似的原因,香港“庆委会”也将中华白海豚选为回归吉祥物 ,认为其群居的特性代表了对家庭的依赖,它在港粤水域的穿梭和名字中的“中华”也契合回归的意涵[5]。

命名历史

在以吉祥物的身份参与当代各类庆典以前,白海豚也曾以各种名字和形象存在于人类的认知与想象当中。物种的拉丁名往往蕴含它们被发现的历史,而中华白海豚也不例外。它如今的拉丁名Sousa chinensis (Osbeck, 1765) 意味着该物种最初由瑞典牧师、博物学家Pehr Osbeck的纪录并正式引入西方分类学体系[6];种加词“chinensis” (意为“中国的”)则说明它的模式标本在中国被发现,尽管我们现在称为“中华白海豚”(或印太洋驼海豚 Indo-Pacific humpback dolphin)的这一物种也生活在许多东南亚国家,如印尼、泰国的沿岸。而在Osbeck之前,英国商人Peter Mundy曾在其亚洲游记中提起过白海豚,只是那时Mundy称其为“剑鱼”(sword fish);这笔1637年的记录通常被认为是西方世界对白海豚的首次记载[7]。

物种命名小贴士

瑞典植物学家林奈于18世纪创造的双名法(binomial nomenclature)在生物学界沿用至今。一个生物的拉丁名由属名(generic name)和种加词(specific epithet)两部分决定。Osbeck最初将中华白海豚归为真海豚属(Delphinus),加以“chinensis”(中国)以示它的发现地点。海豚的分类在此后两个多世纪中经历几次调整,目前中华白海豚被归为驼海豚属(Sousa),而除了中华白海豚/印太洋驼海豚(Sousa chinensis)之外,目前同一属下还有印度洋驼海豚(Sousa plumbea)、澳洲驼海豚(Sousa sahulensis),和大西洋驼海豚(Sousa teuszi)。

文化物种

相较于西方,中文世界对白海豚的纪录与记忆更为复杂多元。比起“白海豚”,厦门渔民更熟悉的名字可能是“妈祖鱼”和“镇港鱼”;传言因为每年农历三月妈祖诞辰时节(农历三月二十三),海上风平浪静,渔民常常会看到白海豚出没海面,仿佛是为妈祖娘娘祝寿而来,所以称之为“妈祖鱼”。台湾本岛与金门渔民则称之为“白鯃”、“白海猪”,比起寓意更重视它的外形特征。而古时广府一带渔民则往往称白海豚为“乌忌白忌”,认为见则起风,“舟行忌之”[8]。而在潮汕地区,比如南澳,则有“乌鹅白鹅,从有掠到无”的说法,据说是因为南宋皇帝赵昺在逃难时曾于南澳附近翻船,后被海豚救起,于是封此地的(白)海豚为“义鱼”,当地渔民自此不再捕杀海豚[9]。

双猪萌神一个地球自然基金会

伞护物种、旗舰物种、指示物种

传统文化之外,生物与环境科学的发展也赋予人类新鲜的视角去看待、理解白海豚。以生态学和保育的角度而言,中华白海豚是其生存的沿近海生态系的伞护物种(umbrella species)与旗舰物种(flagship species)。作为位于食物链顶端的海洋哺乳动物,它们的生存状况可以反映所属生态系统的健康与否;而对它们的保护措施也往往可以惠及同一生态系统中其他更难以被人关注到的生物。因此,白海豚具有重要的生态意义,它们的生生不息所体现的是良好的近岸生态系统,而正是这维系白海豚种群延续几百万年的家园,确保了其他海洋生物的生存,进而支持以此为基础的滨海社区渔业,以及由此产生的渔村文化与海洋文化。

转变中的人海关系与消失的海岸线

从文化信仰的对象到科学研究的对象,白海豚形象的演变也折射出更广泛意义上人类与自然、与海洋之间的关系变迁。曾经,白海豚是人类与神祇之间的媒介,人们通过白海豚的出没来理解自然现象、体认背后可能蕴含的神明旨意。世俗化的进程既冲淡了这层宗教性的意味,也带来人类愈发无节制的扩张与掠夺;海洋被视为渔业资源的所在,而白海豚则成为人类争夺渔业资源的竞争对手。而当科学技术进一步证明,“沧海变桑田”不只是以千万年为单位的地质变迁,也可以在短时间通过填海造陆得以实现时,海洋成为陆地的延伸,而以海为家的白海豚则需要开始面对流离失所的现实。

这场“沧海变桑田”的剧变,正在以肉眼可见的速度上演。1990年至2020年间,中国沿海的自然岸线比例从66.68%锐减至42.29%,取而代之的是越来越笔直、坚硬的人工岸线,占比攀升至57.71%[10]。柔软的滩涂与蜿蜒的入海河口被水泥堤岸取代,潮起潮落的节奏被人为的边界打断。

与此同时,海岸线之外的海洋空间也在被重塑。2000年至2020年间,全国累计新增填海面积超过5,000平方公里[11],其中七成以上用于造陆与养殖,昔日浅海湿地被迅速转化为厂区、码头和养殖池塘。1984年至2016年,近岸养殖池塘面积增加了惊人的一万余平方公里[12],更具象征意义的是生蚝养殖业的扩张——1985年,中国生蚝产量仅占全球的22.85%;到了2019年,这一比例已高达83.5%,产量达523万吨,养殖海域达1450平方公里[13]。

在这些数字背后,是一场持续的生态侵蚀,人类的脚步向海洋不断延伸,而属于白海豚的蓝色家园,却在这片“人造陆地”的扩张中一寸寸退却。

今生,守护我们年年有渔的它们,如今过得还好吗?

研究

科学研究是我们了解某一生物的主要方式,也往往是相关保育政策、方针制定的基础。中国大陆对白海豚的科学研究可追溯至1960、1970年代,只是当时的研究仍将重点放在白海豚的形态构造上,且将白海豚视为有害渔业的对象,认为应“适当加以捕捉”[14]。要等到1990年代,带有保育意识的白海豚研究才正式展开:当时,西方科学家主导的团队在香港首先进行较为系统的白海豚研究,大陆与台湾则随后跟上。这一时期,研究者们开始关注白海豚的数量变化、栖地流失、与渔船的互动等问题。近年来,各地对白海豚的研究展现出更丰富的面向,它们的食性、栖地利用模式、皮肤健康、遗传特性、受人为活动的影响情况等等开始成为研究者关注的对象。而二十多年过去,中国大陆的研究者也已经从学习者、追随者转变为白海豚研究的主导者,只是白海豚的保护状况却并未得到实质性改善。这一方面是因为起步晚、研究资金限制等因素,导致白海豚的研究仍存在不少关键信息缺口,也缺乏有效的保护行动;农业部于2017年颁布的《中华白海豚保护行动计划(2017–2026年)》亦将白海豚的“基线信息尚未完整掌握”视为保护工作的主要挑战之一[15]。另一方面,这也是因为科学研究往往难以直接转变成有效的解决方案,进而落实成具体的、可行的保护行为:从研究到保护,从政策到行动,我们仍有漫长的路要走。

种群数量与趋势

“珠江口中华白海豚种群数量稳定向好”[16]。介绍十五运会和残特奥会吉祥物的新闻报道往往会这样一笔带过中华白海豚的现状。从官方数据来看,2017年颁布的《中华白海豚保护行动计划》统计,珠江口水域(含港澳)的白海豚数量“超过2000头”;广东省自然资源厅2025年的新闻报道中提到,2020至2021年的调查结果显示,珠江口中华白海豚保护区及周边海域的白海豚数量“约为1100头”[17]。乍看之下,这些数字似乎仍表明,尽管中华白海豚这一物种被列为国家一级保护野生动物、被世界自然保护联盟(IUCN)列为“易危(vulnerable)”物种,珠江口的白海豚,作为全世界最大的白海豚种群,似乎尚且不必引人担心。

然而,如果我们从动态的角度来看待数据,则会看到不一样的景象。比如,一篇于2025年发表的论文显示,中山大学团队基于2019至2023年的调查发现,珠海附近水域的白海豚数量从超过一千头下降至742头[18];香港大学一份2019年的博士论文指出,珠江口白海豚种群数量正以每年3.17%的速率下降[19],而此前一项2012年发表的研究也推算,同一种群的白海豚以每年2.46%的速率在减少[20]。一项于2024年发表的研究则更是指出,东部伶仃洋的种群数量在过去十年间减少了45%[21]。种群数量下降的趋势与速度,很难让人用“稳定向好”来形容。

珠江口之外,其他种群的现状也不容乐观。第二大种群湛江雷州湾种群,过去曾被认为是珠江口之外唯一数量破千的种群,然而2025年发表的最新研究显示,这一种群数量不到五百头,且呈下降趋势[22]。其他的可延续种群,如钦州三娘湾种群和海南岛西南海岸种群分别还有百余头,而厦门湾种群、北海种群和东台湾海峡种群则分别仅有六十头左右。至于剩下的极小种群,少则仅有一两头(如汕尾、东山),多则(如汕头)也仅剩12头白海豚而已;可以说,对它们而言,区域性灭绝并不遥远。

威胁因子和区域性灭绝

种群的衰退可以最直观地体现白海豚的生存困境,而数字的缩减之外,难以忽视的是它们生活空间的压缩。作为生活在沿岸浅水区的小型鲸豚,中华白海豚的活动空间与人类的生活、生产空间高度重合。它们捕食、嬉戏、休息的空间也往往是近岸渔业、养殖业所需的空间;而近年来东南沿海多地的填海造陆、港口扩建、路桥修建,甚至近岸风电场的建设,都进一步蚕食白海豚所需的生活空间。以珠江口水域为例,一份2022年发表的研究指出,珠江口中华白海豚的栖地正以每年2.83%的速率流失,和种群数量的下降速率相近[23]。海岸工程不仅仅占用了空间,同时也切割了连续的自然岸线,进一步阻碍白海豚种群之间的基因交流,降低白海豚的遗传多样性。空间的冲突以外,人类活动也对白海豚带来极大的干扰,比如高密度的海洋交通所产生的噪音,过度捕捞导致渔业资源枯竭、白海豚食源减少,以及水域污染和经由河流带来的陆地污染物等等,都直接或间接地影响白海豚的健康。而近来公众对白海豚的关注,也助长一些地区不规范的观豚行程,过快的船速和过近的距离也给白海豚带来新的威胁因子。

日益激化的人野冲突不断压缩着白海豚的生存空间,而另一方面,白海豚的内在生物特性无疑加剧了这些冲突可能带来的灭绝风险。比如,白海豚具有较强的恋地性,虽然海洋看似宽广无垠,但白海豚往往只生活在水深三十米以内的沿近岸区域,且多在河口附近活动;一旦这样的空间被占用,白海豚可能无处可去。恋地性特征加上它们相对稳定而小型的社群结构也决定了对白海豚进行异地迁移并不现实。此外,白海豚的繁殖率较低,雌性个体大约五年才可育成一胎,较长的繁殖间隔也增加了其种群延续的困难。这些海洋哺乳动物自身的生物学特性都使得白海豚在环境变化中更为脆弱。虽然IUCN于2015年进行的评估将中华白海豚列为“易危”等级,但种群之间的地理隔离意味着不同的种群可能面临不同的灭绝风险,比如,在2017年被单独评估过的台湾海峡东部种群已被列为“极度濒危(critically endangered)”等级。

如果说,过去人类与白海豚的互动曾留下不少有趣的故事与传说,那么,当海洋成为被开发和掠夺的对象之后,人类与白海豚的互动带来的可能更多是伤害。

政策

人类活动一方面给白海豚的生存带来了巨大挑战,但另一方面,我们也在努力寻求经济发展与生态保护之间的平衡。

我国于1988年首次颁布、1989年起施行的《国家重点保护野生动物名录》即将中华白海豚包含在内,将其确立为国家一级保护动物;1991年,中华白海豚也被列入濒危野生动植物种国际贸易公约附录I。保育物种的地位确立之外,针对白海豚的保护区也自1997年起先后在国内设立,至今,国内已有7个中华白海豚自然保护区,包括两个国家级保护区(厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区、珠江口中华白海豚国家级自然保护区),一个省级(江门台山中华白海豚省级自然保护区)和四个市县级(龙头湾市级自然保护区、莱芜中华白海豚市级自然保护区、雷州湾中华白海豚市级自然保护区、饶平中华白海豚县级自然保护区)保护区。而近二十年间,各行政机构也发布多项涉及中华白海豚的保护规划和行动计划,其中最有代表性的当属2017年农业部制定的《中华白海豚保护行动计划(2017-2026年)》,是首个全国性的针对白海豚的保护行动计划。

只是,政策面的支持与可落地的保护行动之间,仍有着落差。比如,目前设立的保护区多带有补偿性质,也就是说,这些保护区可能并不是白海豚的核心或者重要栖息地,而是在填海、港口等工程占用海域空间后,被划定出来以示补偿的空间。而如今,距离《中华白海豚保护行动计划(2017-2026年)》所设定的目标年限已近,但近期目标——“到2021年,重点区域中华白海豚种群的衰退趋势得到有效遏制”——已然落空,而中远期目标——“到2026年,我国中华白海豚得到切实保护”——也近乎空中楼阁,难有实现的可能。

相比之下,香港自1996年起即在沙洲、龙鼓洲等中华白海豚核心栖息水域设立海岸公园,并持续扩展至今。在最新的北大屿海岸公园于去年十一月成立后,香港受保护的海洋栖息地面积增至约8500公顷[24]。政府同步实施限速航行、禁止捕捞、划设缓冲区和持续生态监测等措施。

香港渔农自然护理署 北大屿海岸公园页面

尽管现行的保护政策效用有限,但我们也不得不承认,如果没有这些政策法规,中华白海豚可能会面临更为严峻的生存挑战。

行动

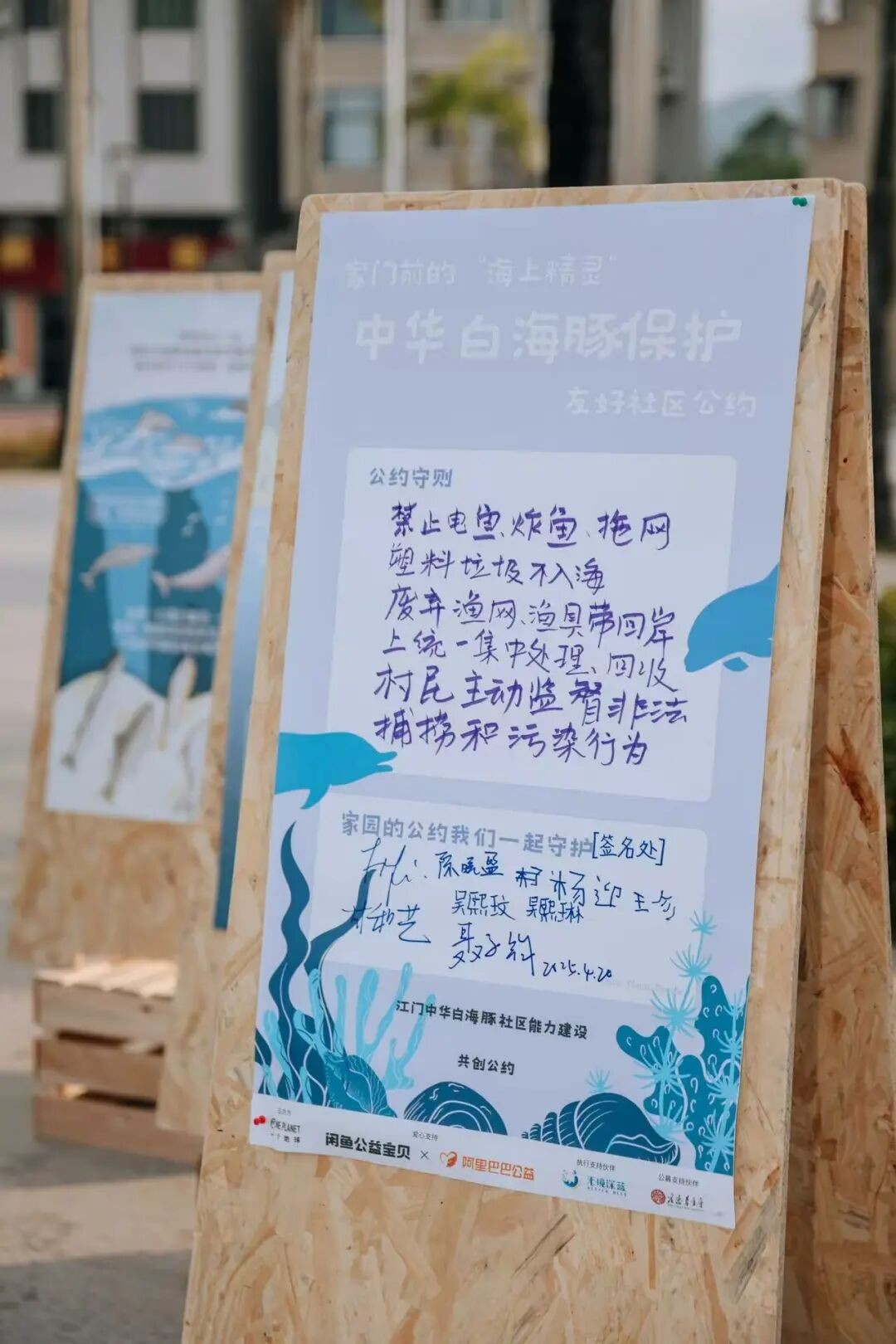

政府部门与科研人员之外,公众一直是中华白海豚保护的深度参与者。在两岸三地白海豚栖息的海域沿岸,都有不少机构长期参与白海豚的保护。

比如,海洋环保组织“无境深蓝(Better Blue)”在对白海豚的公众科普与教育工作做过不少努力;

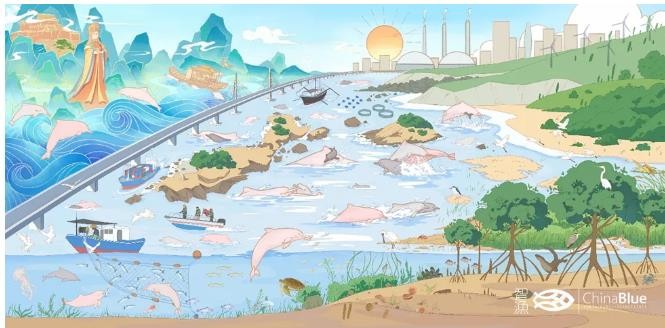

由“一个地球”发起,“无境深蓝”在地支持的“净塑自然-守护海洋”江门社区倡导活动中,中华白海豚“绳子家族”真实故事插画呈现

广州珠湾人和生态环境研究中心(CECA)则通过参与环评来保护白海豚的栖地,该机构曾于2019年监督、干预钦州湾海砂开采项目以减少采砂工程对当地白海豚的影响;

智渔的iDOLPHIN项目则以公民科学的方式,长期进行白海豚种群数据的收集、整理,为后续科学研究和政策制定提供数据支持;

自然之友也以法律途径参与保护,比如今年5月,针对福建泉州围头湾扩港工程的炸礁作业,该机构以公益诉讼的形式引起公众关注炸礁可能对厦门湾白海豚种群产生的危害;

此外,各地基层NGO、渔民、渔民代表、沿海地区居民等也以多种方式参与白海豚的保护;从拍摄偶然相遇的白海豚到打捞海里的幽灵渔网,这些举动都对白海豚个体的生存与种群的延续起到了积极的影响。

未来,保护中华白海豚,从来不是别人的事情,而是我们每一个人的事情

2025年那些快被遗忘的白海豚们,和还在继续的威胁

南澳岛游客拍摄的中华白海豚,左边的白海豚驮着幼豚尸体 (摄影/阿文不难闻)

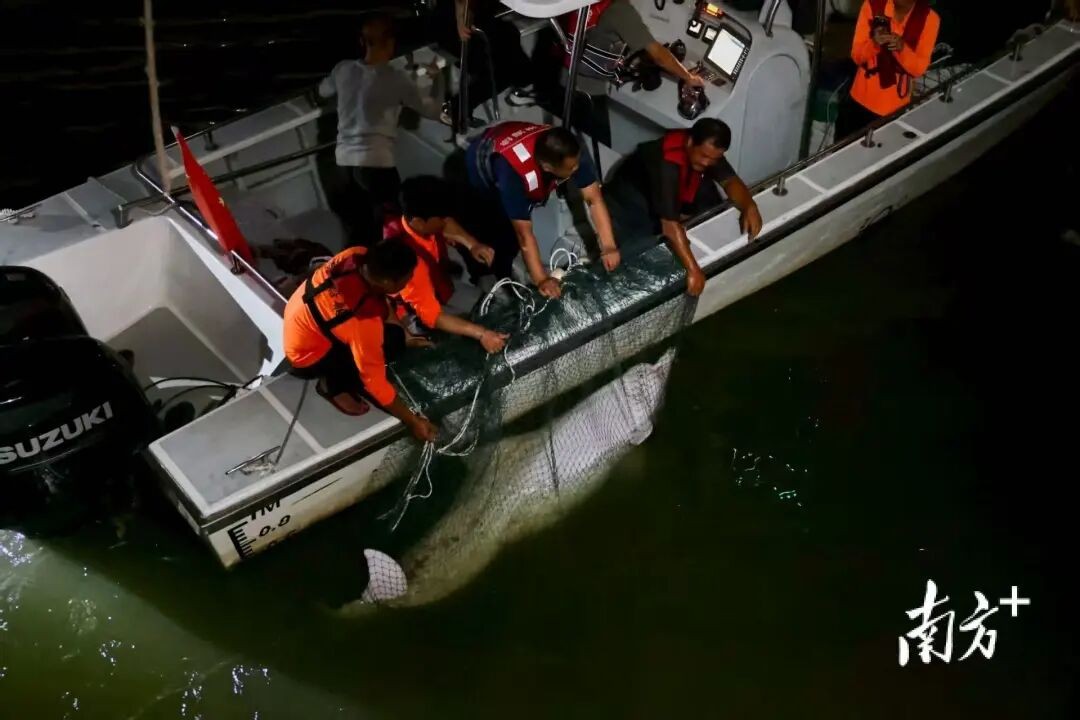

半个月前在硇洲岛搁浅的白海豚远非今年唯一的白海豚死亡案例。今年六月初,两名游客和iDOLPHIN志愿者在汕头南澳岛附近拍摄到一头驮着夭折幼豚的白海豚;七月底,一只白海豚误入广州内河,被困近一周后终于被救起,然而还是未能逃脱死亡之神的魔掌,于路上去世;八月底,一头白海豚的尸体在汕头莱芜湾沙滩上被发现,嵌入身体的绳子,来自于近岸渔业的废弃网具。这些往往身份不详的海豚从各种意义上而言都难以成为被纪念——或者说,悼念——的对象,但是,在一起又一起的白海豚搁浅、迷航事件后,我们或许应该思考,我们是否有从这些悲剧中积累有效的经验,是否能在这些经验的基础上,建立起系统性的海洋搁浅网络(Marine Stranding Network)?

2025年7月31日误入珠江7天的中华白海豚被救援上岸

无法挣脱绳索的汕头莱芜湾搁浅白海豚,2025年8月24日,莱芜湾林立生(南方日报)

除了被媒体记录、为人所知的个体死亡案例之外,白海豚还承受着更为隐微而复杂的生存挑战,这些威胁渗透于它们的日常生活之中。除了今年五月的围头湾炸礁事件以外,近年来公示或启动的多项海事工程都对许多白海豚种群带来不小的威胁:2024年公示的汕头六合围面积超3000公顷的围填海项目、今年五月江门核电 II 期扩建工程、广西钦州三娘湾海上风电项目、湛江雷州湾的海洋牧场规划等等,都可能直接占据其核心或者重要栖息地。除了反映白海豚的生存困境之外,这些工程的提出、施行也体现出白海豚保育的根源性问题:过去,在调查数据不充分的情况下所划设的保护区,是否能真正起到保护的效果?所谓的“保护”,到底是人类为自己的所作所为购买的“赎罪券”,还是从白海豚的角度出发、可以落到实处的具体行动?

一个都不能少 :每一个物种都是未来地球的一部分,每一个人也都应该是解决地球危机的一个行动者

今年10月10日,世界候鸟日的前一天,IUCN正式宣告细嘴杓鹬(Numenius tenuirostris)灭绝;对此,非欧亚迁移性水鸟协定(AEWA)的执行秘书雅克.特鲁维利兹(Jacques Trouvilliez)表示,“保护框架必须能够迅速落实,并以充分的科学依据、资源支持和持续的政治意愿为后盾”[25]。这些也同样适用于中华白海豚的保护。高屋建瓴的政策需要有具有连续性的数据和足够的保护证据作为支撑;同时,资金的投入与人员的保护实践也不可或缺;而社会关注、多元化的公众参与以及相应的制度保障才能促进保护框架的迅速落实。

对于很多人来说,白海豚或许很遥远,是那未曾谋面的、海上转瞬即逝的粉色身影;但保护白海豚却并不遥远。为什么要保护白海豚?或许是因为它们的珍稀、可爱、聪明,或许是出于对生态的关切,或许是源于生而为人的责任感,但又或许,保护白海豚其实就和关心一位素不相识的陌生人一样,它意味着,我们如何理解自己与世界、与他者之间的关系——什么与我有关,什么又与我无关?

众包保护,每个人,都可以是贡献者

保护白海豚并不遥远,既是因为对它们的关心也是对自我的追问的一部分,更是因为我们许多的日常行为都可以成为保护行动的一部分。践行更环保的生活方式、减少日常垃圾的生产,关注、转发相关新闻,参与、推动环境教育,或是为相关保护计划进行捐赠、参与志愿者工作,都是在为白海豚的生存与更好的生活贡献力量。iDOLPHIN也正是基于这样“众包保护”的理念推出了“豚口普查”计划,致力于聚集行动者、关注者、捐赠者和志愿者的力量,用更透明、更精准、更有效的方式,进行保护中华白海豚的实践。

我们的愿景:大湾区国家海岸公园

在2025年3月召开的中华人民共和国全国人民代表大会和中国人民政治协商会议上,全国政协委员、香港科技大学(广州)副校长吴宏伟将白海豚保护议题带入两会现场,提议在大湾区建立中华白海豚科研平台,依托粤港澳三地的力量并结合科技手段对白海豚进行更有效的保护[26]。而早在2023年大湾区科学论坛上,中国科学院院士魏辅文也曾建议在大湾区建立海洋国家公园以推动当地海洋生态、物种保护[27]。2022年联合国生物多样性大会(COP15)提出了“30 x 30”的目标,即,到2030年,全球至少30%的海洋能得到保护;在这一目标的督促下,我们期待这些提案、倡议能尽快进入实践的阶段,尤其是在中华白海豚这样一个标志性物种上。我们相信,大湾区国家海岸公园不仅仅是整个中华白海豚的希望,也是生态文明在海洋生物多样性保护上的一个重要实践。

生命的韧性,对于中华白海豚而言,虽然灭绝的威胁如影随形,但这并非故事的全部。

2024年八月,iDOLPHIN的志愿者们曾在江门海域目睹了一场白海豚的分娩。躯干上灰黑色斑点尚未褪尽的粉色母海豚跃出水面,新生小海豚的深色尾鳍则从母海豚的生殖腔探出,随着母海豚的跃起而摆动。经过一连串的奋力跃起,母海豚终于顺利产下幼崽,将它驮在背上、顶出水面呼吸。尽管我们无法预言等待这只小海豚的未来会是什么样子,但新的生命无疑为种群的延续带来新的希望,也让见证这场分娩的人们深深感受到白海豚的生命韧性。

虽然目睹白海豚的新生是可遇不可求的偶然,但同样的生命韧性却并不罕见。从珠江口到台湾海峡,在与白海豚的相遇中,我们常常看到那些带着伤痕与残缺生活的个体。这些伤痕和残缺,既是人类研究者辨识它们的标记,也是它们艰难处境的反映,更是它们生命韧性的表达。而这些不完美的身体也在提醒我们,所谓的“保护”,并不是站在“强者”的位置上对“弱者”施以怜悯,而是透过他者的处境来反省自身的所作所为,守护生命之间的尊重与关照。

或许未来某一天,白海豚能真正与我们一起庆祝,而不只是作为一个符号。

参考资料

[1]《珠海立法确定中华白海豚为城市吉祥物》,广东省林业局,2024年9月5日,https://lyj.gd.gov.cn/lmgd/gdxd/content/post_4490667.html

[2] 《中华白海豚参与2013年度香港小姐竞选》,WWF,2013年6月21日,https://www.wwf.org.hk/en/?uNewsID=9600&uLangID=21

[3]《刘平云解码:十五运会和残特奥会吉祥物缘何“可爱到发芽”》,中国新闻网,2025年9月27日,

https://www.chinanews.com.cn/ty/2025/09-27/10490309.shtml

[4]《“喜洋洋”“乐融融”诞生记》,南方网,2024年11月11日,https://news.southcn.com/node_5577d22c0e/b828c04281.shtml

[5] “Dolphin mascot to symbolise handover,” South China Morning Post (Hong Kong), 1996年11月5日

[6] Pehr Osbeck, A Voyage to China and the East Indies, Volume 2. London: B. White, 1771.

[7] 叶靖斯,《中华白海豚—香港移交吉祥物时日无多?》,BBC中文,2020年4月24日,https://www.bbc.com/zhongwen/trad/extra/qJpFkd60Jk/hong_kong_pink_dolphins_chinese

[8] 《(崇祯)肇庆府志五十卷(十)》,明崇禎六年至十三年刻本

[9] 《惊艳! 成群海豚再度 “造访” 南澳前江湾》,南澳县融媒体中心,2020年5月19日,https://gdxk.southcn.com/st/naxk/xwbd/content/post_773573.html

[10] Li, K.; Zhang, L.; Chen, B.; Zuo, J.; Yang, F.; Li, L. Analysis of China’s Coastline Changes during 1990–2020. Remote Sens. 2023, 15, 981.

[11] Jiang, Shuai & Xu, Nan & Li, Zhichao & Huang, Conghong. (2021). Satellite derived Coastal Reclamation Expansion in China Since the 21st Century. Global Ecology and Conservation.

[12] Ming Wang, Dehua Mao, Xiangming Xiao, Kaishan Song, Mingming Jia, Chunying Ren, Zongming Wang,

Interannual changes of coastal aquaculture ponds in China at 10-m spatial resolution during 2016–2021,

Remote Sensing of Environment,2023,113347.

[13] Daomin Peng, Shucheng Zhang, Hongzhi Zhang, Dazhong Pang, Qian Yang, Ruhao Jiang, Yuting Lin, Yongtong Mu, Yugui Zhu,The oyster fishery in China: Trend, concerns and solutions,Marine Policy,2021,104524.

[14] 黄文几,温业新,唐子英(1978),《中华白海豚的初步调查研究》,《复旦学报(自然科学版)》第1期,105–110。

[15] 《中华白海豚保护行动计划(2017—2026年)》,中华人民共和国农业农村部,2017年7月

[16] 《“喜洋洋”“乐融融”诞生记》

[17] 《榜样的力量③ | “海上大熊猫”的守护者——广东珠江口中华白海豚保护团队》,广东省自然资源厅,2025年7月8日,https://nr.gd.gov.cn/ztzlnew/bxgd/content/post_4743273.html

[18] Luo, D., Guo, L., Sun, X., Xie, Q., Wang, H., Tang, X., Liu, Z., Huang, N., Zeng, C., & Wu, Y. (2025). Climate change and overfishing combine to drive the population decline of the Indo-Pacific humpback dolphins in the Pearl River Estuary from the Northern South China Sea. Science of The Total Environment, 980, 179557.

[19] Chan, C. Y. (2019). Demography and socio-ecology of indo-pacific humpback dolphin (Sousa chinensis) metapopulation in the pearl river estuary. Ph.D. Thesis. University of Hong Kong, Pokfulam, Hong Kong SAR, China.

[20] Huang, S.-L., Karczmarski, L., Chen, J., Zhou, R., Lin, W., Zhang, H., Li, H., & Wu, Y. (2012). Demography and population trends of the largest population of Indo-Pacific humpback dolphins. Biological Conservation, 147(1), 234–242.

[21] Lin, W., Karczmarski, L., Chan, S. C. Y., Zheng, R., Ho, Y.-W., & Mo, Y. (2024). Population parameters and heterogeneity in survival rates of Indo-Pacific humpback dolphins in a heavily urbanized coastal region of southeast China: Implications for conservation. Frontiers in Marine Science, 11, 1252661.

[22] Lin, W., Chen, S., Liu, B., Zheng, R., Serres, A., Lin, M., Liu, M., & Li, S. (2025). Survival and population size of the Indo‐Pacific humpback dolphins off the eastern Leizhou Peninsula. Marine Mammal Science, 41(1), e13156.

[23] Guo, L., Luo, D., Yu, R.-Q., Zeng, C., Huang, N., Wang, H., & Wu, Y. (2022). Habitat decline of the largest known Indo-Pacific humpback dolphin (Sousa chinensis) population in poorly protected areas associated with the hypoxic zone. Frontiers in Marine Science, 9, 1048959.

[24] 北大屿海岸公园成立,香港特别行政区政府新闻公报,2024年11月1日,https://www.info.gov.hk/gia/general/202411/01/P2024103100499.htm

[25] “Slender-billed Curlew Officially Declared Extinct: A Wake-Up Call for Migratory Bird Conservation,” AEWA, 2025年10月10日,https://www.unep-aewa.org/en/news/slender-billed-curlew-officially-declared-extinct-wake-call-migratory-bird-conservation. 英文原文为: “conservation frameworks must be implemented swiftly, backed by adequate science, resources and sustained political will”

[26] 《2025听两会|全国政协委员吴宏伟:加强中华白海豚跨区域保护 推动粤港澳湾区生态建设》,央广网,2025年3月11日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1826285663618619616&wfr=spider&for=pc

[27] 《院士建议大湾区建设海洋国家公园》,央视网,2023年5月23日,https://ocean.cctv.com/2023/05/23/ARTILk7NI3UuPltoV8HD44O8230523.shtml

作 者 AUTHOR

清一:文学专业学生,思考物种、分类与叙事的同时,希望为白海豚做点事情。

编辑丨王思雨、Eve

责编丨郑锐强

鸣谢丨摄影师罗亚琴、深圳市一个地球自然基金会、无境深蓝 BetterBlue、硇洲岛黑石屿民宿团队、爱海豚公益计划志愿者

排版丨五子棋

- 发表于 2025-11-20 19:31

- 阅读 ( 1998 )

- 分类:行业

你可能感兴趣的文章

- 大声思考|近年鄱阳湖的低枯水位,是否会改写70万鸟群的命运? 193 浏览

- 生物多样性保护指南|使用说明 161 浏览

- 学术速递 | 评估、监测和缓解海上风电场对生物多样性的影响 206 浏览

- 青岛 “海底森林” 焕新记:一场全民参与的海草床守护行动 555 浏览

- 赶海“热”背后的生态“忧” 2512 浏览

相关问题

- 有哪些宣传保护海洋的方式 0 回答

- 海洋的污染对内陆地区有危害吗? 0 回答