从放生到泛滥,新研究揭示外来鱼类如何“蚕食”长江生态

从一条“放生鱼”说起

“放生是行善积德”、“放生得福报”,这是很多人耳熟能详的话。每年春天、寺庙法会、清明寒食,总有人沿着长江和周边湖泊,把一袋袋鱼苗倾入江水,祈求平安顺遂。这一幕在人们心中或许意味着功德圆满,却很少有人意识到,这种未经科学论证的大规模放生,往往为生态埋下了隐患。

2025年5月发表在Nature Conservation的一项由南京警察学院、香港教育大学和琼台师范学院等多家机构联合开展的研究--“长江水域外来鱼类入侵:潜在的生态危机与治理对策(Invasive non-native fish species in the Yangtze River: A looming ecological crisis and mitigation strategies )”明确指出,长江,这条中华民族的母亲河,正面临着非本地鱼类不断入侵的长期威胁。外来鱼类的影响不像化学污染那样迅速显现,它们安静地游在水中,甚至可能被误以为是增加了鱼群丰度,但它们带来的却是深层次的物种竞争、基因污染和生态位重塑,影响的不仅是水里的哪一种鱼,更是整条河流的生态。

三峡大坝航拍图 图源:“Three Gorges Dam, China – natural colours from ISS” by NASA, Public Domain.

长江为何成为外来鱼类“集散地”?

要理解外来鱼类如何悄悄侵入长江,必须先看这条河本身的先天条件。长江全长超过六千公里,贯穿青藏高原、川渝盆地、江汉平原,直至长江三角洲入海,沿途流域气候多样、水体复杂、生物多样性极高。正因如此,它既是孕育无数本地物种的摇篮,也给了外来物种极佳的“落脚点”。

根据研究团队汇总的最新数据,目前长江已确认存在至少33种外来鱼类。其中既有原本属于中国其他水系的本土鱼,如珠江流域的白鲢、草鱼,也有远道而来的“国际旅客”,如原产于南美的清道夫鱼、来自非洲的罗非鱼。这些鱼类大多凭借对水质、食物的超强适应力,在陌生水域迅速“扎根”,甚至繁衍出稳定的自然种群。

更严峻的是,一些强势外来鱼往往以草食或杂食为主,能同时吞噬藻类、水生昆虫幼体、小型鱼苗,几乎占据食物链的多个环节。它们不仅直接抢占本土鱼的食物,还可能啃食水生植物、破坏产卵床,间接破坏整个水体的生态调节能力。

外来鱼类入侵的幕后推手:人类行为无处不在

那么这些外来鱼是如何远渡重洋、千里迢迢进入长江的?研究揭示了三大主要渠道:放生、养殖逃逸和观赏鱼弃养。

在宗教文化深厚的地区,放生活动常年频繁举行。从个人自发,到寺庙大型法会,乃至商业化操作,放生市场形成了一条完整的灰色产业链。一些商贩专门批发廉价鱼苗,甚至混杂外来物种,用作放生牟利,缺乏任何生态风险评估。人们放生时很少分清哪种鱼适宜本地水域,带着好心却埋下了入侵的种子。

水产养殖业则是另一条重要途径。长江中下游是我国淡水养殖重地,罗非鱼、塘鲺、巴西鲫等生长快、市场需求大,养殖户常年依赖它们维持收入。然而,当暴雨来临、洪水漫堤,或者养殖设施年久失修,原本被圈养的鱼便随着洪水一同冲进江河,带来“无形扩散”。而且,不少小型散户缺乏规范化养殖管理意识,换养品种、清理鱼池时图省事,就地排放也是常见现象。

观赏鱼弃养虽然不如前两者普遍,却是“高危点”。如清道夫鱼因外形怪异、能清理鱼缸藻类而走红,但这种鱼在野外没有天敌,繁殖力极强,且对水质几乎毫无要求。一旦弃养进入自然水域,极难彻底根除。

石鳊 (Pseudorasbora parva) 长江流域已经记录的外来入侵性鱼类之一 © Seotaro, CC BY-SA 3.0.

潜伏的危机:一条鱼可能掀起的连锁反应

外来鱼的危害往往不易被肉眼捕捉到。在初期,少数个体在新环境中还可能因水温差异、食物链竞争而面临淘汰。但正如研究所言,一旦它们数量积累到一定规模,或者成功跨过繁殖“瓶颈”,其扩散速度往往远超想象。许多外来鱼种具备高繁殖力、性成熟期短、生命周期快等特性,只需几季,它们便可能在局部水域形成优势种群。

这背后带来的后果是深远的。首先是直接的食物竞争和捕食,压缩了原生鱼类赖以生存的空间。其次,一些外来鱼可能与本土鱼近缘物种杂交,带来基因污染,甚至导致原生物种的遗传特征丧失。此外,某些外来鱼类体内寄生的新型病原体也会随之扩散,对其他水生生物甚至人类健康构成潜在威胁。

更难防的是,这种过程往往是“温水煮青蛙”,待到当地渔业资源开始显现下滑,生态功能失调时,外来鱼已遍布江段,想要彻底清除几乎是不可能的任务,只能投入高昂的人力物力进行长期管理。

科学防控:拆除“定时炸弹”的正确方式

面对这一形势,研究团队提醒:防控外来鱼类入侵必须讲究科学与多方配合,决不能等到泛滥成灾后再亡羊补牢。

首先是完善长江流域的外来鱼类风险监测网络。依托现有的渔政、科研站点和水产养殖统计数据,建立定期抽检、环境DNA快速检测等技术手段,动态掌握入侵物种分布与变化趋势,及时锁定高风险区域。

其次,要严把“源头关”。对水产养殖实行更严格的设施标准与防逃监管,定期巡检鱼塘围栏、进排水口。地方政府可通过补贴、奖补等方式鼓励养殖户更新防逃设备、采用更环保的养殖模式。同时,对因极端天气导致的突发逃逸,要快速组织应急捕捞,尽可能将损害降到最低。

对于放生文化,研究呼吁“堵”与“疏”结合。在尊重宗教信仰的同时,通过加强科普和制度创新,推广生态放生示范点,支持群众选择合规、可控的本地物种,规范放生活动。并加大对非法商业放生行为的打击力度,曝光典型案例,让违法者不敢心存侥幸。

公众教育也是长效机制中的重要一环。在中小学、社区、媒体平台普及外来物种危害与入侵防控的常识,让更多人意识到,随意放生、弃养,不仅不是善事,反而可能成为生态杀手的帮凶。

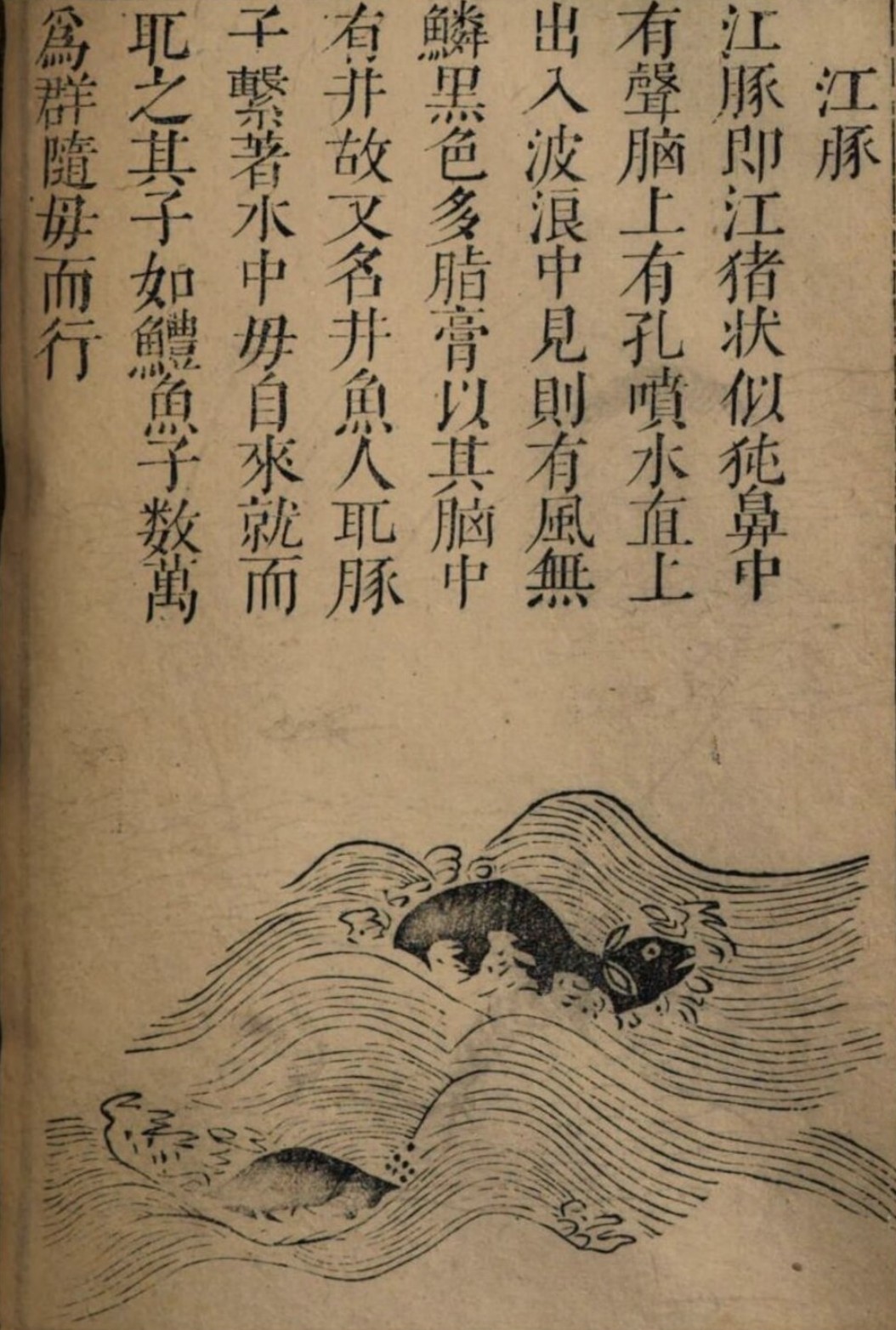

扬子江江豚石刻 图源:选自宋代《三才图会》, Public Domain.

写在最后

生物入侵是全球范围内普遍存在却常被忽视的生态问题。长江作为我国最大的淡水生态系统,承载着食物供给、水质净化、生物多样性保护等多重功能,一旦失衡,波及的将是整个流域的数亿人。

这场看似不起眼的入侵,实际上是一场关于时间与人类态度的博弈。及时防控、科学治理,比亡羊补牢更划算,也更具可持续性。每个人都可以是这条母亲河的守护者。拒绝盲目放生、规范养殖、科学饲养观赏鱼,都是保护生态的一小步,却是守护长江可持续发展的关键一环。

生态保护不是口号,而是一次次看似微不足道的小选择,汇聚成大江奔流不息的力量。守护长江,就是守护我们的未来。

长江支流的乌江龚滩。摄影:黄成德

- 发表于 2025-08-12 20:34

- 阅读 ( 1558 )

- 分类:行业

你可能感兴趣的文章

- 名额秒光!男子辞去高管职务,跑去这里!网友:这波操作太闪了… 127 浏览

- “渔猎齐哥”开创公众保护环境新模式 676 浏览

- 自然保护地社区生计转型的信任重建 1666 浏览

- 城市里的蘑菇正在消失?城市化和公园管理如何影响蘑菇多样性 1958 浏览

- 2025全球滨海论坛在江苏举办 华泰证券倡议共同投资可持续未来 1670 浏览