气候变化社会学:研究进展及其中国意义

来源 | 《社会学研究》2024年第4期

作者 | 宋国恺

责任编辑 | 何钧力

全球气候变暖和应对气候变化的行动对人类行为、社会结构及社会过程产生了深远影响。气候变化社会学应运而生,研究气候变化与社会之间相互作用的机制,并取得了阶段性成果。当前气候变化的社会学研究主要集中于社会科学在气候变化研究中的作用、适应与减缓、气候变化不平等、全球气候治理和气候变化社会学研究方法论创新等五个方面的议题。本文进一步梳理气候变化社会学的中国研究,指出其面临的机遇与挑战。气候变化社会学是一门前景无限广阔的学科,发展气候变化的社会学研究正当其时。

2008年南澳弗林德斯大学(Flinders University of South Australia)的康斯坦斯·莱弗-特雷西(Constance Lever-Tracy)在《当代社会学》(Current Sociology)上发表了题为《全球变暖与社会学》(“Global Warming and Sociology”)的文章,发出了著名的“特雷西之问”——“社会学面对气候变化主题为什么一直出奇的沉默?”,并呼吁加强社会学对气候变化问题的参与(Lever-Tracy,2008)。这引发了学术界尤其是社会学界的极大关注甚至激烈争论,气候变化问题由此进一步进入了社会学研究者的视野。随着全球变暖不断持续,气候变化这一议题日益引发公众及学术界的关注,气候变化的社会学研究也随之不断深化。随着相关理论与方法不断革新和发展,研究成果不断积累,气候变化社会学正在向社会学的一个分支学科迈进。本文拟梳理国内外关于气候变化的社会学研究,介绍气候变化社会学的研究内容、研究进展和主要研究议题,在此基础上分析气候变化社会学研究的中国意义。

一、什么是气候变化社会学

全球气候变暖不仅导致自然环境发生了重要变化,而且改变了人们的生产和生活方式,促使社会结构发生变动,引发了经济社会系统性变革。全球气候变暖重塑整个世界,关注和研究气候变暖问题成为提升国际气候话语权,乃至抢占全球气候治理道德制高点的关键。气候变化引发的经济社会系统性变革和全球治理问题,已大大超越了传统社会学的研究范畴,成为社会学研究的一个全新研究对象。一方面,社会学的发展已到需要重视这一变量的时候了;另一方面,社会学也已到要对气候变化所引发的系统性变革和气候治理做出回应和贡献的时候了。

在社会学研究中,“气候变化社会学”有不同的称呼。乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)是最早使用“气候变化社会学”这一概念的学者之一,他阐述了气候变化社会学的论点(Beck & van Loom,2011)。澳大利亚学者马丁·约翰·穆里根(Martin John Mulligan)在研究全球气候变化挑战问题时,借鉴地理学家关于地点和运动的研究成果,呼吁发展更接地气、更有活力的气候变化社会学,则使用了“气候变化适应社会学”这一名称(Mulligan,2014)。美国社会学者史蒂芬·泽尔(Stephen Zehr)在回顾全球气候变化的社会学研究进展时使用了“全球气候变化社会学”的概念(Zehr,2015)。尽管如此,学术界已习惯采用“气候变化社会学”(sociology of climate change)这一简洁明了的名称。

针对气候变化研究与现有研究的关系,目前社会学界有三种不同观点。第一种观点将“社会”引入“气候变化”之中,认为气候变化不仅仅是自然现象,也不只是自然科学的问题,而是社会事实,需要引入“社会”,用社会学的视角研究气候变化与社会间的互动关系。安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)认为“气候变暖是现代工业产生排放的温室气体所引起的全球气候变暖,并由此对未来产生潜在的灾难性后果”(Giddens, 2009),社会学研究气候变化问题时要“与改变社会趋势联系在一起”(Giddens & Sutton, 2013)。约翰·厄里(John Urry)试图建立一种“气候变化社会学”,并强烈呼吁社会学重新处理自然与社会、自然与社会科学的关系(Urry, 2011)。第二种观点认为气候变化社会学研究隶属于环境社会学。这种观点将气候变化问题纳入环境社会学研究框架中展开研究,主张气候变化问题本身是环境社会学的专属研究领域,是环境社会学研究的组成部分之一。这已为社会学界尤其是环境社会学界所公认,其代表人物为美国环境社会学创始人之一邓拉普(Riley E. Dunlap)。第三种观点主张气候变化社会学与环境社会学是既相互独立但又有所关联的两门社会学分支学科。这种观点认为,气候变化问题研究已从环境社会学专属研究框架中脱胎而出,形成“气候变化社会学”,并与“环境社会学”比肩并列。这类“将气候变化社会学纳入主流”(Lockie,2022)、将气候变化从目前社会学“一个子领域中的子领域解放出来”(Liu & Szasz,2019)的主张很具有代表性。气候变化社会学与环境社会学之间具有千丝万缕的联系,就如同早期环境社会学脱胎于农村社会学学科一样。

2010年,美国社会学会(American Sociological Association,简称ASA)的环境与技术分会提议成立了一个针对全球气候变化的特别工作组,任命了主席,并组建了指导委员会(Bohr & Dunlap,2018),这标志着气候变化社会学研究已拥有相对独立的学术组织。就研究人员来源而言,早期研究气候变化的学者多源于环境社会学研究队伍,同时其他专业背景的研究者也开展了气候变化的社会学研究,为气候变化社会学研究队伍注入了新鲜血液。另外,尽管气候变化社会学聚焦于气候变化的相关议题,但是其中有些议题与环境社会学研究密切相关,而另一些议题则相对独立。例如,“正义”问题是气候变化社会学和环境社会学共同关心的议题,而“适应”和“减缓”则是气候变化社会学的专属议题。

气候变化社会学是否具有自身所独有的理论和方法,是其能否获得学术界承认的重要依据。气候变化社会学作为社会学的新分支,其理论发展及其建构正在路上。卡顿(William R. Catton,Jr.)和邓拉普等在阐述“人类豁免主义范式”(Human Exemptionalist Paradigm,简称HEP)和“新生态范式”(New Ecological Paradigm,简称NEP)(Catton & Dunlap,1980)时,起初并未专门明确地分析气候变化问题,但随着全球气候变暖及其对社会的影响不断加剧,他们在环境社会学中提出了关于“人类活动是否可豁免”的疑问,促使社会学者参与到气候变化研究之中,这是气候变化社会学“先驱性的元理论建构”(Dunlap & Brulle,2015),具有奠基性和开拓性意义。事实上,与其他分支社会学在萌芽时期的做法一样,社会学研究者在建构发展气候变化社会学理论时也尝试借助已有的社会学理论(其中更多是跨学科理论),并进行了不懈的反思和探索。如有学者在提出发展更有根据和更有活力的气候变化适应社会学,探索借鉴跨学科理论的发展路径,将文化地理学和人文地理学中的“人—地关系”理论与社区理论、艺术理论相结合,为气候变化社会学研究提供了富有想象力的见解(Mulligan,2014),从而推动了气候变化社会学理论的建构。总体来说,气候变化社会学理论的发展还有大量工作要做,这将是一个长期探索的过程。

气候变化社会学在分析单位和时效方面具有区别于传统社会学的重要特征。当前关于气候变化的社会学研究更多是宏观层面、长时段的分析,分析单位可能是一个地区,如有研究分析由于气候变化导致的灾害脆弱性,以占世界人口约60%的亚洲为分析单位,重点分析了七个亚洲国家和地区(Islam & Lim,2015)。再如有学者研究气候变化给青藏高原带来的影响,则以青海湖环湖地区为分析单位(张倩、扎登太,2024)。气候变化社会学的分析单位也可能是一个产业领域,如有学者以全球范围内的旱地谷物生产为分析单位研究气候变化问题(Eigenbrode et al.,2018)。而研究气候变化的时间跨度多以十年为单位,甚至以其倍数为单位。例如,有研究为解释气候为何在美国突然变得“稳定”,分析了1850—1920年气候学家的科学文本和政府内部社会组织的历史,其时间跨度长达70年。研究发现,由于气候学家的利益与投资商业、农业和贸易的行动者相关联,因此他们倾向于得出气候“稳定”的结论(Baker,2021)。由此可见,气候变化社会学的分析单位和时效与传统社会学有着较大不同。

关于气候变化社会学的研究范畴向来存在二元关系论和三元关系论的辩论。二元关系论认为气候变化社会学研究气候变化与社会之间的关系(Wainwright,2011),一方面关注气候变化及应对气候变化的行动如何重塑社会结构和社会关系,另一方面探索气候变化及应对气候变化的行动反过来又如何受到经济社会系统性的影响。这一研究范畴已得到了社会学界的广泛认同。由于气候变化自身的特征,有学者则呼吁社会学在研究气候变化问题时,应该研究以技术为中介的社会与自然环境之间的关系,要关注“气候变化、技术和社会过程”的三元关系(Crooke,2003;Grundmann & Stehr,2010),认为“自然、技术和社会过程之间的关系是从气候变化到基因工程等基本问题的核心……我们必须把同样的问题放在我们议程的首位”(Crooke,2003),呼吁在关于气候变化的研究和认识中对这个三元关系给予足够的重视。吉登斯在讨论全球气候变暖问题时,强调既要引入社会,也要重视气候变化与技术的紧密联系,认为全球气候变暖是“由于我们自己的知识和技术对自然界的影响而引发的风险”(Giddens & Sutton,2013),而“技术创新必须成为一切成功的气候变化战略的核心内容”(Giddens,2009)。但是,厄里面对气候变化问题时却警告,“没有一个神奇的技术解决方案……几乎可以肯定的是,没有这样一个单一的解决方案,本身也没有颠覆性的技术”(Urry,2010)。前文提及的关于亚洲国家或地区灾害发展和恢复的实证分析指出,“亚洲现有的减灾和适应战略仅仅关注灾害的自然和技术方面,这是有严重局限性的,应该采用全面的灾害管理和减灾办法”(Islam & Lim, 2015)。由此可见,社会学界对气候变化的社会学研究范畴存在分歧。但不论学者们对此持二元论还是三元论的观点,可以肯定的是,“气候变化与社会”始终是气候变化社会学研究所关注的核心内容,也是社会学对于气候变化研究的优势所在。

大量研究文献显示,气候变化经济学相对气候变化社会学更为成熟,但即便如此,经济学文献对气候变化经济学并没有一个相对权威的界定。由于气候变化的独特性,经济学研究气候变化早已突破了成本与收益的研究框架,不同学者从不同角度界定了气候变化经济学,这给气候变化社会学研究提供了有益借鉴。本文结合气候变化社会学研究范畴,借鉴环境社会学等社会学分支学科以及气候变化经济学的概念,认为气候变化社会学是研究气候变化与社会之间的关系、揭示气候变化与社会相互作用及其机制的社会学分支学科,是运用社会学的理论和方法分析气候变化以及应对气候变化的行动、揭示人类行为和社会结构及其过程的规律性的学科。需要指出的是,这个定义是基于当前社会学研究气候变化的阶段性成果凝练而成的,随着气候变化社会学研究的持续深化,也将不断发展和完善。与此同时,气候变化社会学作为社会学的分支学科方兴未艾,因此本文以关于气候变化的社会学研究成果为基础进行梳理。

二、气候变化的社会学研究进展

联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,简称IPCC)综合评估报告是迄今最权威的气候变化科学报告。从1990年IPCC“第一次评估报告”发布至今,已发布了六次评估报告。IPCC发布的是自然科学家研究形成的具有权威性的气候变化报告。与此同时,气候变化戏剧性地影响公众生活并进入公众视野。“来自受人尊敬的自然科学机构的证据和警告几乎每天都出现在媒体上。已经有报道称,破纪录的高温、干旱和飓风、冰川融化、洪水和海平面上升正在摧毁生命和生计,热带疾病的传播范围超出了以前的范围,威胁到许多物种的生存,并表明即使是最强大的国家也没有做好准备”,但是社会学家却对此“出奇的沉默”(Lever-Tracy,2008)。

特雷西梳理了2000年1月至2005年年中八种主流英文社会学期刊的文章,发现没有一篇论文关注全球气候变暖这一主题,因而得出了主流社会学界出奇沉默的结论,发出了“特雷西之问”(Lever-Tracy,2008)。她进一步分析了社会学界沉默的原因,认为一方面这是由于发端于农村社会学的环境社会学研究人员在知名期刊或学位课程中处于被边缘化的地位结构之中;另一方面更为本质的原因是两个因素的相互作用:一是社会学者对当代社会的未来漠不关心,二是社会学者对自然科学家权威的质疑或忽视。因此,她呼吁加强社会学关于全球气候变暖问题的研究(Lever-Tracy,2008)。五年后,特雷西又以同样的方法进一步梳理了2005年中期到2010年9月关于全球气候变暖的学术期刊文章,结果发现仅在七种期刊的标题或摘要中检索出了六次“气候变化”或“全球变暖”这两个术语,大体而言,这些著名的社会学期刊依然是沉默的。特雷西认为社会学回避气候变化这一主题的原因似乎仍未消散,并指出“社会学要么理直气壮地声称在全球气候变暖问题上发挥中心作用,要么接受日益边缘化的事实”(Lever-Tracy,2010)。

特雷西长达十年对气候变化社会学研究的呼吁及其观点引发了学术界的辩论。乌尔里希·贝克明确指出特雷西的观点过于悲观、不切合实际(Beck,2010)。有学者指出社会学界并不乏关于气候变化相关主题的著作或研究成果,只是个人主义经济学和心理学垄断了政策制定者的注意力,没有人听社会学界的声音(Shove,2010)。有学者总体上支持特雷西的观点,但是质疑其提出的如下四个原则:(1)社会学长期以来对气候变化保持沉默,是因为社会学家对自然主义的解释持怀疑态度;(2)自然变化与社会变化步调一致,在相同的时间尺度上运行,这就需要自然科学和社会科学之间进行有效的多学科合作;(3)自然科学家已为气候变化的现实提供了令人信服的证据,社会学家就不应该质疑科学共识或科学界发现的可靠性;(4)要将气候变化牢牢地置于社会学学科的核心位置(Grundmann & Stehr,2010)。针对上述四个原则,质疑者进一步指出:(1)迄今为止,关于气候变化辩论的过度政治性、与自然科学方法论的差异性以及社会学家在长期研究中对某一现象所保持的敏感性,导致社会学家在气候变化研究中一直持谨慎的态度;(2)真正的挑战是跨学科,而非多学科;(3)气候变化更多是人为建构的问题;(4)如果特雷西将气候变化置于社会科学研究核心位置的想法不仅仅是她一厢情愿的话,我们还需要认真考虑这一想法是否存在出路(Grundmann & Stehr,2010)。类似这样的争论不一而足,且还在不断持续。但不容置疑的是,特雷西是第一个指出社会学对气候变化研究保持沉默的“吹哨人”,她在这个问题上是冷静和清醒的。

为进一步了解“特雷西之问”的后续进展,科尔森(Jens Koehrsen)等学者回顾了八种顶尖社会学期刊截至2018年发表的37篇文章,认为自2008年以来,社会学界相关发文数量的增加表明气候变化在主流社会学界产生了一些共鸣,但大多数气候变化社会学研究都是在跨学科中进行的。科尔森等指出,这种状况为该学科的发展提供了重要的启示:气候变化已成为一个开放性话题,可从包含社会学在内的跨学科角度对社会理论进行反思;社会学可借鉴吸收跨学科的理论、方法、成果和研究问题;声望卓著的社会学家愿意推动并分享关于气候变化的跨学科知识(Koehrsen et al.,2020)。基于此,社会学将从更积极的应对中受益(Koehrsen et al.,2020)。

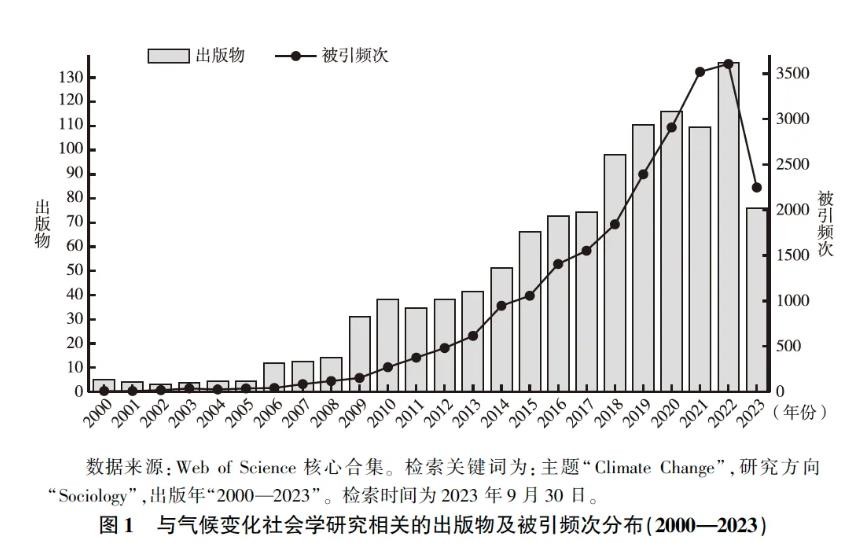

在上述研究的基础上,本文将从两个方面展开进一步分析,一是呈现气候变化社会学在整个社会学研究中的总体面貌,二是聚焦于气候变化社会学自身的研究状况。本文同样以特雷西的检索方式进行检索,结果显示2000年1月到2023年9月间,气候变化社会学学术出版物检索数达到1420条(其中2019年1月—2023年9月约有550条),总被引频次为28776次(逐年分布情况见图1)。这些研究涉及的领域众多,其中处于前十位的是环境科学、环境研究、环境科学研究、气象大气科学、绿色可持续科学技术、工程电气电子、社会学、生态学、计算机科学信息系统、水资源等领域。与特雷西2000年和2010年两次检索结果相比,当前关于气候变化研究的期刊论文数量已有了大幅度的增长。当然这也不值得乐观,我们并不能据此认为气候变化的社会学研究论文有了很大突破。因为同期气候变化经济学研究的学术出版物检索数为7779条,约为气候变化社会学的5.5倍。

我们沿着特雷西和科尔森的思路进一步展开分析,在这两位学者所选择的顶尖社会学期刊的基础上,根据涉及气候变化社会学研究的期刊发文量及引文量的排名整理出十种期刊,将时间段定为2019年1月—2023年9月,以同样的方法检索获得有效期刊论文26篇,其中刊发文章最多的是《当代社会学》,共有六篇。这个时间段的年均发文量为5.2篇,与“2005年年中—2010年9月”和“2008—2018年”两个时间段的年均发文量1.2篇和3.7篇相比(见表1),数量有所增加。尽管增加幅度并不大,但这一变化表明气候变化这一话题在持续引发社会学界的共鸣。

发表在国外主流社会学期刊上的这26篇论文涉及的领域包括反思社会科学的作用、政治、农业食品、城市管理、能源、环境行为、可持续发展、公众意识和社会文化等九个领域,讨论的议题有:社会学面对气候变化主题的反应,气候变化不平等,适应与减缓,气候变化中的妇女、儿童、移民、技术工人及中产阶层群体,环境行为,气候政策、社会运动与气候治理,研究方法和视角创新等。其中有三篇文章,特别是科尔森(Koehrsen et al.,2020)的文章回应了“特雷西之问”,但总体而言,国外社会学界在气候变化议题上仍保持相对沉默。

与前文所检索到的2000年以来和2019年以来的文献数量相比,这26篇文章分别仅占1.83%、4.73%,同时在研究领域上与前文提及的气候变化社会学学术出版物所涉及的十个领域相比差别较大。这充分表明气候变化社会学研究是跨学科和多学科的,国外主流社会学期刊并非讨论气候变化的“主阵地”。但是,与前三个时间段比较,不论涉及的领域还是研究议题都有所拓展和延伸,这为社会学选择气候变化不同议题展开研究做了必要的准备。

与此同时,社会学界对气候变化的社会学研究有了新的回应和认识。2015年,美国社会学会的“社会学与全球气候变化特别工作组指导委员会”发布了《气候变化与社会:社会学视角》(Climate Change and Society: Sociological Perspectives)(Dunlap & Brulle,2015)一书,这一经过精心梳理的文献汇编是关于气候变化社会学研究的重要成果,也是社会学界对“特雷西之问”的一个回应。针对“特雷西之问”,有学者指出在思考气候变化问题方面社会学可以也必须做更多的工作,并提出“将气候变化社会学纳入主流”的主张(Lockie,2022)。甚至有学者呼吁将气候变化从目前的“一个子领域中的子领域”的地位中解放出来,即从社会学分支学科“环境社会学”的“子领域”(气候变化问题)中提升上来,成为与环境社会学并驾齐驱的气候变化社会学(Liu & Szasz,2019)。有学者则对气候变化的社会学研究提出了更高的期待,认为我们不仅需要更多的关于气候变化的社会学研究,还需要更多的社会学研究创新(Davidson,2012)。基于此,有学者呼吁为气候变化制定一个独特的社会学议程(Dunlap & Brulle,2015),以转变社会学研究范式,让社会学者更多地参与气候变化研究和讨论(Bhatasara,2015)。当然,社会学也面临新的挑战,如面对气候变化这一议题社会学应怎样“重塑其观点和学科边界”,社会学家有必要思考如何“将自己定位在一个知识主张与其伦理、政治和社会含义无法分离的领域”(Koehrsen et al.,2020),这都需要进一步深入研究。尽管如此,“气候变化社会学是(社会学研究者)无可争辩的迫切需要”(Wainwright,2011),社会学研究者希望在气候变化这一广阔的舞台上开展更多的研究。

三、当前气候变化社会学研究的五大议题

(一)社会科学在气候变化研究中的作用

气候变化的社会学研究关注社会科学在气候变化中的作用时,重点围绕两个问题展开讨论:第一,包括社会学在内的社会科学在气候变化中发挥怎样的作用;第二,如何解释“为什么会发生气候变化”这一问题。第一个问题与IPCC报告有密切的关系。IPCC评估报告尤其是早期的报告基本上体现了自然科学家的研究成果,而社会科学家则与IPCC报告保持了相当的距离。科学研究方法在自然科学中根深蒂固,与自然科学紧密相关的气候变化领域同样体现了这一特征,即自然科学在气候变化研究中处于主导地位,而社会科学发挥作用有限。IPCC评估报告未能充分体现社会科学的专业知识,特别是很少有社会学家参与讨论气候变化问题或讨论社会如何改变气候变化的方向。针对这一现象,有学者指出长期以来关于气候变化的争论都集中在气候变化的自然科学方面,IPCC的科学家和其他研究人员讨论的都是气候、海洋和大气的模型,这在认识论上和技术上值得关注(Yearley,2009)。与此同时,气候变化一开始就是自然科学家的领域,他们根据特定的参数来处理和建构气候变化问题。社会科学研究全球化问题是“全程参与”,而研究气候变化则是“半路起家”(Grundmann & Stehr,2010),因此导致人们忽视了社会科学在参与气候变化的预测、解释和治理中的重要性。在相当长一段时期内,社会科学在气候变化研究中并没有发挥应有的作用,就有限的作用而言,也仅仅来自政治学、经济学等学科,社会学几乎处于缺席状态。2011年出版的《牛津气候变化与社会手册》(The Oxford Handbook of Climate Change and Society)收录了69位学者的47篇学术论文,仅有五位作者是来自社会学系的学者(Dryzek et al.,2011)。由此可见,社会学在气候变化研究中处于边缘化状态。

然而,现实的发展越来越表明自然科学不足以应对气候变化的复杂动态及挑战,将社会科学研究和分析纳入气候变化的必要性日益得到认可(Dunlap & Brulle,2015)。全球气候变化背后的主要驱动力在本质上是社会性的,社会结构和过程是推动气候变化的力量(Urry,2010)。基于此,有学者指出,“社会科学应该从是否研究气候相关的社会变化转向思考如何研究这一议题。重要的是,在转向过程中社会学家还必须反思他们的学科所能提供的认知资源,并探索他们需要在哪里拓展这些资源”(Koehrsen et al.,2020),社会科学应该“阐释危机中出现的核心问题,并揭示社会和文化变革更有可能发生的必要条件”(Klinenberg et al.,2020)。要实现这一目标,社会学在气候变化研究中“必须融合不同学科的理论,与其他学科保持密切互动,并继续关注与环境和气候不平等有关的问题”(Dietz et al.,2020)。

关于“社会科学在气候变化研究中的作用”这一议题的研究呈现阶段性特征。总体来看,当早期自然科学在气候变化研究中独领风骚时,社会科学仅仅是在弥补自然科学的不足。之后当社会科学参与气候变化研究时,“每个学科独特的视角为我们对人为驱动因素的共同理解做出了值得注意的贡献,但它们也相互补充,有助于形成综合的多学科框架”(Jorgenson et al.,2019),“社会科学的见解为面对气候变化的人们做出有意义的决策提供科学依据”(Moor et al.,2015)。但是,总体来看,社会科学究竟如何在气候变化的研究中发挥作用,并没有得到令人满意的答案。在自然科学充分研究气候变化的基础上,社会科学可以发挥正确的、更具有主导性的指导作用,让基层社区和公众行动起来,通过社会行动带来真正的改变以适应和减缓气候变化。这恰恰是社会学对于气候变化研究的重要贡献,需要进一步深入研究。

(二)适应与减缓

适应(adaptation)和减缓(mitigation)这两个概念均源于IPCC报告,这既是气候变化社会学区别于其他社会学分支学科的独特性研究内容,也是气候变化社会学的标志性研究内容。社会学对适应和减缓的研究主要集中于三个方面。第一,从社会学角度对IPCC报告进行批判分析,认为IPCC报告对适应和减缓的评估主要集中于新技术方面,试图通过新技术甚至颠覆性技术来解决气候变化带来的问题,却未能充分考虑非技术性的因素。社会学对适应和减缓的研究需要聚焦于生产生活方式、社会组织、文化以及社会结构转型等社会维度,充分考虑形塑和限制适应和减缓的社会学因素。第二,气候变化的社会学研究提出了适应和减缓的各类路径,尤其是社会路径。在适应方面,有学者提出了教育、信息、行为、社会服务、人口维度的社会路径等(Hügel & Davies,2020);在减缓方面,有学者提出了微观、中观、宏观层面等各种分析维度的路径(Dietz et al.,2020),可以说学界在“适应和减缓的社会路径”这一议题上已取得了相对丰硕的研究成果。第三,目前关于适应和减缓的研究还存在诸多不足。即使气候变化社会学明确提出了关于适应和减缓的社会学因素,但是这些研究发现尚未受到足够重视,并且还有一些社会因素有待进一步挖掘。在制定适应和减缓气候变化战略时,仅仅关注自然和技术方面的因素是存在局限性的,需要将各种更加宏大的社会、政治和经济条件和背景纳入考虑范畴(Islam & Lim,2015)。

(三)气候变化不平等与气候公正转型

社会不平等是社会学传统研究议题,气候变化社会学同样沿袭了这一传统议题,但是研究的边界已发生了重要变化。社会学通常研究的是一个国家或地区范围内的阶层、种族、民族或者性别之间的不平等问题。然而,气候变化的全球性、外溢性等特点已将不平等问题从一个民族国家内部延伸扩展到了民族国家之间乃至全球的时空层面,这大大突破了社会学分析不平等问题的传统框架和范畴。包括社会学在内的社会科学在研究不平等问题时都试图拓展经典理论的边界,沿着前沿、交叉的新生成方向推进,并提出了一些新概念和新理论,这为气候变化不平等研究奠定了基础。

气候变化不平等是一个非常复杂的理论问题,也是一个非常现实的发展问题。现实和研究数据表明发达国家是全球变暖的最大贡献者,这几乎没有什么争议,但如何就不平等问题分担责任,学术界仍然争论不休。现实的状况是,富人和穷人对气候变化不平等的感受是不同的,且这种感受具有代际传递和复制性,旨在适应和减缓气候变化的政策的决策过程往往没有穷人和脆弱群体参与。学者们基于此提出了大量关于解决气候变化不平等的理论和思路,以期推动实现气候公正及公正转型,如矫正正义、分配正义等解决不平等的主张(Posner & Weisbach,2010)。气候公正与气候变化不平等问题密切相关,气候不公正是由于不平等造成的,因而在制定适应和减缓气候变化政策的决策过程中,减少或消除不平等及不平等的代际传递、积极听取弱势人群的声音,是实现气候公正的重要路径。有学者为了让更多公众参与到气候变化政策制定之中,提出了一个跨学科研究议程,研究“如何协调法律框架和公众参与偏好,以达成社会可接受的气候政策”(Perlaviciute & Squintani, 2020)。实现气候公正转型一方面要通过适应和减缓政策提高气候公正关注度,另一方面要以公正原则为核心反思适应气候变化的政策(Dunlap & Brulle,2015)。除了关于气候变化不平等及气候公正理论的研究,社会学家还有大量的工作可做,例如可以通过深入基层社区调研来识别应对气候变化的脆弱人群并帮助其发声,还可以通过政策倡导来改变气候变化所导致的不平等及不公正现象。

气候公正及公正转型在一定程度上丰富了社会学关于不平等的研究。事实上,将社会学研究话语引向思考气候公正以及社会最脆弱群体的需求,这是气候变化社会学的创造性贡献之一。

(四)全球气候治理

全球气候治理是一个复杂的综合性问题,目前关于“气候治理”本身并未形成一个具有普遍性和共识性特点的定义。有学者认为气候治理是一个参与者通过合作来实现共同目标的过程,并主张“重新定义全球治理”(Dryzek et al.,2011)。综合已有研究,本文认为,气候变化所引发国家与国家之间的竞争问题、支持减缓气候变化议题的环境运动组织问题、涉及关于气候变化的公众舆论问题等都与全球气候治理息息相关。

气候变化运动组织是气候治理研究的一个重要对象。现实中既有支持减缓气候变化议题的运动组织,也有反运动组织,学术界对此进行了辩证研究,主要集中于两个方面。一是关于这些气候运动组织发展态势的研究,二是针对气候运动组织如何形成稳定的社会网络,并通过强大的影响力推动减缓气候变化的研究(Dunlap & Brulle,2015)。气候变化运动组织也面临着保守的反运动组织的质疑和反对。反运动组织利用少数科学家的权威,经常指责政治自由派政治家、环保主义者和科学界精英策划或美化了气候变化的主题,并将自己描绘成为有足够勇气和能独立思考的人。有学者将美国的保守主义运动者解释为“反反思”(anti-reflexivity),因为保守主义运动者从环保运动和影响科学(impact science) 两个维度抨击反思现代化的合法性(McCright & Dunlap,2010)。不论反运动组织如何怀疑或反对气候变化问题,都并不影响社会学进一步关注该运动的发展,相反,我们发现反运动组织同样是全球气候治理需要关注的对象。

气候变化的公众舆论也是气候治理要应对的重要内容之一。当前关于气候变化的公众舆论越来越多,尤其是在当今数字化的传播环境中,参与气候变化治理的公共机构和公众都使用社交媒体发布信息,并与外界互动,这已构成全球气候变化治理所要面临的挑战。气候变化的公众舆论呈现多维、动态和分化的特点,气候变化的社会学研究则试图解释气候变化的公众舆论如何形成,以及这种公众舆论又如何在更加广泛的经济、政治、社会和文化等领域产生影响。气候变化公众舆论已从一个心理学范畴转向包括社会学在内的多维视角下的研究范畴,已从公众获取气候变化知识的渠道转向了塑造气候变化政策及气候治理的重要因素之一(Dellmuth & Shyrokykh,2023),还已从一个国家内部的公众舆论转向了跨国界的全球气候舆论(Giddens,2009)。气候变化的公众舆论如何发挥作用是社会学未来应着力研究的重点领域,研究者需关注气候变化公众舆论如何转化为减缓气候变化的个体行动、如何影响个体参与解决气候变化的政治活动或集体行动、在多大程度上影响公共政策,以及在多大程度上直接影响企业在气候变化方面的行为(Dunlap & Brulle,2015)。尤其是近年来铺天盖地的公众舆论影响了国际社会对气候变化的谈判和决策,对各国参与全球气候治理产生了不同程度的影响。

(五)气候变化的社会学研究方法论创新

气候变化的社会学研究不仅传承了传统的社会学理论,而且也在不断探索方法论的创新发展,这突出表现在三个方面。

一是多学科间和跨学科间协同合作的研究方法创新。社会学一直在不断尝试推进多学科、跨学科的协同合作,而这一特点在气候变化社会学研究中尤为突出。有学者质疑对气候变化问题进行多学科研究的必要性,认为社会学家不能因为气候变化问题的严重性而忘记自己的分析工具(Grundmann & Stehr,2010)。然而,社会学界普遍认为多学科和跨学科的合作研究是必要的,因为气候变化所引起的挑战是错综复杂的,需要整合包括社会学在内的众多科学领域的知识,需要开展协调性的、跨学科的研究的努力(Eigenbrode et al.,2018),这将有助于社会学把握不同社会领域的社会转型过程(Koehrsen et al.,2020)。总之,气候变化的社会学研究没有任何特定的理论或方法论受到青睐,多样化的方法有助于增进我们对气候变化的理解。

二是传统分析工具不断创新发展。随着网络技术的快速发展,研究者将新媒体和大数据分析应用到了气候变化研究领域中。事实上,气候变化作为一个新兴话题一直处于新媒体和数据分析的前沿,受到大数据时代和相关技术革命的巨大影响(Pearce et al.,2019; Hassani et al.,2019),运用这些技术进行研究本身就是一种方法创新。与此同时,有研究者将田野调查的范畴拓展延伸到新媒体空间,发展出数字民族志(digital ethnography)等新型研究方法(Murthy,2008),并将其运用到气候变化研究之中,以探索理解日益加剧的全球变暖危机(Pearse et al.,2010)。但也要看到,气候变化社会学的方法创新仍任重道远。就大数据与气候变化的社会学研究而言,大气候数据的一致性和不确定性、学习和分析大数据的能力和效率,以及研究伦理和规范等都使得研究陷入复杂性的困境(Hassani et al.,2019)。运用数字民族志研究气候变化同样会遇到研究伦理及隐私保护的问题,这也成为学术界不得不面对和思考的深层次问题之一。

三是研究范式转换。社会学及其分支学科是工业文明发展模式下的产物。然而,随着工业文明发展模式向生态文明发展模式转变,气候变化社会学的研究范式也随之发生调整转换,呼唤多学科交叉融合研究。例如,吉登斯将气候变化问题与国际关系研究联系在一起分析气候变化对地缘政治的意义,认为气候变化问题已转变为地缘政治问题(Giddens,2009)。厄里则针对气候变化问题提出“以资源为中心”(resource-centered)而非“以社会为中心”(society-centered)的“后碳社会学”(post-carbon sociology)(Urry,2011)。有学者指出,气候变化的社会学研究不仅要发挥生态想象力,还要发挥社会学想象力(Norgaard,2018),这为研究范式的转化提供了一个重要启发。

气候变化的社会学研究尽管取得了一定的成果,但目前的成果并未体现与传统分支社会学的明显差异,仍有很大的提升空间。例如,考虑到气候变化的范围、广度及周期性,气候变化社会学应与其他分支社会学在方法上有所区别,从而真正反映方法论的创新。

四、中国的气候变化社会学研究

总体而言,中国的气候变化社会学研究发展空间巨大,其发展状况可概括为两点。一是“两个滞后”,即气候变化社会学在中国的研究滞后于气候变化社会学在国外的研究、滞后于重大气候变化事件和政策演进。二是“一个疑问”,即中国主流社会学期刊面对气候变化重大议题为什么长期保持沉默?

(一)中国的气候变化社会学研究的总体特征

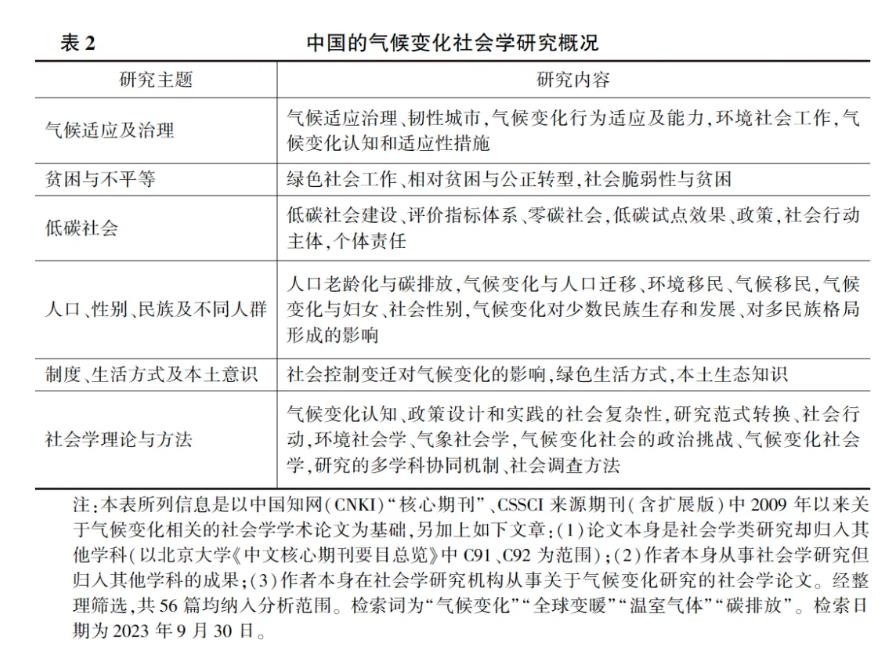

21世纪第二个十年是中国经济发展进入新常态的前夕,中国社会经济面临新的转型发展阶段,中国社会学界开始关注气候变化问题,并取得了阶段性的研究成果。表2呈现了中国的气候变化社会学研究概况。最早出现的是2009年乌尔里希·贝克的《气候变化:如何创造一种绿色现代性》的译文(贝克,2009),由此开启了中国社会学界关于气候变化的研究。纵观中国的气候变化社会学研究成果,既有理论研究,也有实证研究,总体上呈现如下几个特点。

首先,中国的气候变化社会学研究涵盖了气候变化社会学的主要议题。从表2中可以看出,中国的气候变化社会学研究成果涵盖了气候适应与治理、贫困与不平等、低碳社会、人口与性别、生活方式及本土意识以及社会学理论与方法等六大议题,与本文第三节总结的国外气候变化社会学研究五大议题总体较为吻合,这为下一步开展中国的气候变化社会学研究打下了一个较好的基础。

其次,中国的气候变化社会学研究特色鲜明,既体现了气候变化社会学的本土化特点,也体现了普遍化特点。中国社会学研究者关于社会脆弱性(张倩,2011)、本土生态知识(荀丽丽,2011)、适应能力(王晓毅,2013)、气候移民(陈绍军、曹志杰,2012)等方面的研究体现了气候变化社会学本土化的特点。而关于气候变化与妇女、社会性别的关系(岑剑梅,2011)以及气候变化社会学的理论分析(洪大用、罗桥,2011;宋国恺,2021)等则体现了气候变化社会学普遍化的特点,即从上述研究中可以整理和归纳出对解答世界共同面临的气候变化问题具有普遍意义的概念、命题和理论。气候变化研究的本土化和普遍化为气候变化的社会学研究积累和发展做出了重要贡献,但是气候变化社会学在本土化和普遍化方面还有很多工作要做。

最后,中国的气候变化社会学研究初步显现多学科和跨学科交叉融合的趋势。表2显示相关研究涉及人口学、性别学、政治学、城市学、管理学、生态学、社会工作等多学科的内容。在这些研究中不乏跨学科研究,如有研究者指出应将社会学研究思想扩展到自然科学研究,用个体行为的局部微观感应和认知来推演资源环境这一“自然—社会—经济”系统的全局宏观规律(方一平等,2012),亦有学者呼吁环境社会工作参与气候变化治理(罗桥等,2021),等等。当前各个学科交叉融合发展是普遍趋势,由于气候变化的特点决定了中国的气候变化社会学研究在未来需更加鼓励多学科、跨学科的交叉融合,这不仅是气候变化社会学的鲜明特点,也是推动学科发展的必然要求。中国的气候变化社会学研究发展需要进一步破除学科藩篱,突破方法界限,在交叉融合中为气候变化社会学研究发展提供肥沃的土壤和不竭的动能。

除了以上几个方面的特点之外,中国的气候变化社会学研究还存在如下有待于进一步发展和解决的问题。

首先,中国的气候变化社会学研究存在“慢半拍”和响应不够的问题。当国际社会以及中国气候变化重大事件及政策不断演进时,中国社会学界对此做出了怎样的回应呢?1990年第一份IPCC报告发布后,直到2011年《社会学研究》才发表了第一篇、也是该刊唯一一篇关于气候变化的研究成果(张倩,2011)。再后来直到2017年,另一种主流社会学期刊《社会学评论》刊发了《中国应对气候变化的努力及其社会学意义》一文(洪大用,2017),标志着中国社会学界及社会学专业刊物进一步回应全球气候变化问题并关注中国碳达峰目标。中国社会学会2012年学术年会的分论坛之一是“社会脆弱性:气候变化与环境的视角”论坛,这是中国国内直接以“气候变化”命名最早、最高层次的社会学学术论坛,标志着中国社会学会开始关注气候变化问题。遗憾的是,以气候变化为主题的中国社会学会学术年会分论坛在2012年举办后便中断了十年,直到2022年才再次恢复。

中国社会学界关于气候变化的研究并未随着国内外气候变化重大事件或政策的演进而一起律动发展,其反应总是相对滞后。与经济学界及时响应气候变化主题相比,气候变化的社会学研究响应不够且不及时。可以说,中国社会学界“面对环境危机、气候变化等重大议题表现出很大的集体失语”(洪大用,2019)。这是需要中国社会学界进一步深入反思的。

其次,中国的气候变化社会学研究总体上数量不足、体量不够。与国外气候变化社会学研究相比,气候变化社会学的中国研究还有巨大的发展空间。正如前文所示,国外气候变化社会学的学术文章经检索发现有多达1420条,而中国的气候变化社会学研究学术文章经检索发现仅有56条。这与中国经济学对气候变化议题的关注度相比差距明显。在经济学领域,仅其权威刊物《经济研究》一种刊物刊发的关于气候变化的论文就已近70篇。

这一特点还体现在基金项目申报和资助方面。本文以“气候变化”“全球变暖”“温室气体”为关键词,检索2019—2022年国家自然科学基金关于气候变化研究的资助结题项目数,发现这一数字达到令人惊讶的892项。而以同样的关键词进行检索,本文发现国家社会科学基金在2014—2023年这十年关于气候变化研究项目立项数仅38项,仅占自然科学基金项目四年结题数的4.26%,两类基金项目数量相差甚巨。这38项社会科学基金项目涉及12个学科,位居前二的学科或领域分别是法学(占12项)和国际问题(占4项),而仅有2017年的一项是社会学。由此可见,气候变化的社会学研究在中国学术界处于相对落后的地位。因此,增加研究成果和基金项目申报资助的数量是中国气候变化社会学研究未来发展着力点之一。

另外,经济学界在“气候变化经济学”方面的著作或教材也走在了前列。以“气候变化经济学”为主题词进行检索,结果显示目前国内以“气候变化经济学”命名的中文著作或教材有九种(其中一种是译著),而以“气候变化社会学”为主题词的检索结果则为零。

再次,中国的气候变化社会学研究呈现“重微观、轻宏观”的特点,且在一些研究领域明显不足。尽管中国的气候变化社会学研究涵盖了六大议题,但多数研究仅关注微观问题,系统性和宏观性明显不足。不平等问题是社会学研究的传统领域,但是关于气候不平等问题的中国社会学研究明显不足。消费、社会组织等是社会学的专属议题,但在中国的气候变化社会学研究中几乎处于空白状态。

最后,气候变化社会学研究在方法创新性方面还有很大提升空间。目前气候变化社会学研究成果大多是运用社会学传统研究方法而进行的,也有研究成果强调多学科和跨学科协同的方法创新和发展,但是这样的研究成果还是极少数。从气候变化社会学未来发展趋势看,方法的不断创新和研究工具的不断丰富应当是气候变化社会学有别于其他社会学分支学科的鲜明特点。

(二)推动气候变化的社会学研究在中国发展

现在推动气候变化的社会学研究在中国发展正当其时。气候变化是一种特殊形式的社会变革,中国实现碳达峰、碳中和更是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,这一重大变革呼唤发展气候变化社会学,以社会学的视角和方法开展相关研究。推动气候变化社会学在中国的发展是文化自觉(费孝通,2004)、理论自觉(郑杭生,2009)的必然要求,更是学科自信(景天魁,2020)的必然要求和具体落实,时代发展到今天需要气候变化社会学。

费孝通曾指出:“我们社会学要在第三个秩序的建立上有所作为。这个第三秩序,即道义的秩序,是要形成这样一个局面:人同人相处,能彼此安心,安全,遂生,乐业。大家对自己的一生感到满意,对于别人也能乐于相处。我们必须要造就这样一个天下,这个天下要看在21世纪里造得出来还是造不出来了。我们的任务就是要以这个作为主要的轴心问题进行研究”(费孝通,1998)。这赋予了中国社会学要能够回答21世纪乃至其后时代的重大课题、平等参与创造人类“道义秩序”的使命。全球气候变化为社会学研究提供了回答涉及人类“道义秩序”问题的共同议题,亦为气候变化社会学的中国研究提供一个难得的发展机遇。正如有学者指出的那样,“忽略气候变化就是忽略了我们当下生活的世界,气候变化是赐予社会学研究的礼物”(Rebecca,2019)。推动气候变化社会学在中国的发展应当提上议事日程了。

应对百年未有之大变局要求发展气候变化社会学。当今世界正在经历百年未有之大变局,气候变化问题成为影响经济社会系统性变革乃至地缘政治的重要变量。吉登斯指出,在气候变化的背景下,“本应该成为压倒一切的目标的减排行动有可能蜕变成一场相互角力的资源斗争,加剧当前已存在的紧张和分歧”(Giddens,2009)。这一观点颇具洞察力。气候变化的国际争论已上升为地缘政治议题,这就更加迫切要求发展气候变化社会学,为中国应对气候变化及参与国际气候谈判贡献社会学研究智慧,发挥社会学的智库作用。

尽管气候变化是跨国界全球性的问题,但是气候变化的社会学研究仍需要关注具体的社会文化环境和经济发展阶段,在保持与国际社会学对话的同时加紧推进气候变化社会学的本土化研究。中国是碳排放大国,也是为应对气候变化做出了巨大贡献的国家之一,本身就是研究气候变化的“富矿”。中国社会学界处于近水楼台的位置,应充分利用这一得天独厚的条件,发出气候变化社会学在中国研究的最强音,提供应对全球气候变化的中国社会学方案和智慧(宋国恺,2022)。气候变化社会学是一门发展前景无限广阔的学科,期待所有关注气候变化的学者共同参与、深度发掘。

- 发表于 2024-10-30 09:56

- 阅读 ( 1891 )

- 分类:行业

你可能感兴趣的文章

- 气候视角主流化背景下,社区气候行动方兴未艾——《本土社会组织社区气候行动梳理扫描报告》发布 673 浏览

- 研究报告发布:三份适应气候变化从业人员指南 877 浏览

- 中国报告 | 赋能城市,开创气候健康联动新格局 917 浏览

- 第七届联合国环境大会闭幕,承诺以多边行动共建韧性地球 1663 浏览

- 170个可持续的气候行动,每一个你都能在生活中力所能及 2260 浏览

- COP30|气候慈善报告发布,以慈善助力公正转型 1774 浏览