有种的关坝七兄弟!外漂多年毅然返乡,带领村民趟出环保致富路

站在人生第三个本命年回望,四川人李芯锐,竟度过了三种全然不同的生活。

18岁,贫穷的少年走出深山,进入西北某野战部队。训练场在戈壁,壮阔又苍凉,风起时,端一碗白饭,半碗是黄沙。

退伍后,他曾在北京盘桓多年,打了鸡血一般,即便睡觉、工作都在地下室,一年到头不见阳光,也要体味“在大都市闯荡的精彩”。

而今,李芯锐从着装到肤色,都已返璞归真。他是远近闻名的返乡新农人,携妻儿悠然栖居在老家绵阳平武县关坝村的天蓝地绿之间。

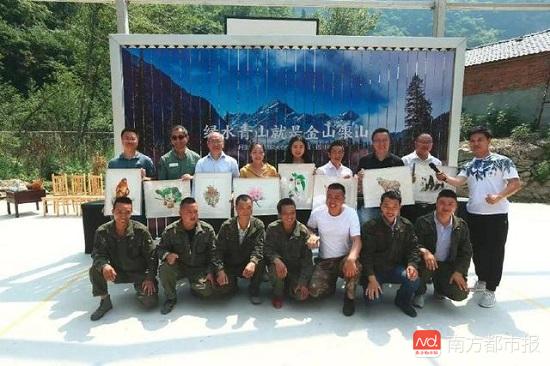

不止李芯锐,关坝村的返乡青年越来越多,曾在九寨沟做协警的乔良、月薪6000元的隧道钻工杜勇、在尼泊尔淘金发了小财的孟吉、误入传销组织又逃脱的胡建春……7个年龄相仿的兄弟,有的回村任村支书,有的当护林员,有的负责垃圾清运,分工协作,“一根藤上七个瓜”。

李芯锐联合同为返乡青年的村支书乔良、巡护队队长杜勇等,悉心养护山区生态,用年轻人的思维激活各类产业,带领村民共同富裕。

○ 李芯锐 生于1982年,36岁,汉族,关坝村养蜂专业合作社理事长,2017年入选“平武县十大杰出青年”。

熊猫之乡长大的野孩子

清晨,远山的云雾缭绕之间,清脆的啼鸣破晓。这里是关坝村,位于“野生大熊猫第一县”——四川绵阳市平武县,连接着多个国家级和省、市级自然保护区。

2015年,最近一次全国野生大熊猫调查发现,中国有野生大熊猫1864只,而常住人口不足400的关坝村,就曾观测到六、七只大熊猫,还有少见的川金丝猴、扭角羚等。

关坝大熊猫。

李芯锐在这片土地上出生和长大,从小是个野孩子。祖孙三代居住在一栋木房子里,房前一条土石公路,公路对面种着柳树、梧桐树和皂角树,树后就是大河。那是李芯锐的第一个乐园。不论摸鱼还是捞青苔,他总能玩得忘我,有几回还因为玩水挨了打。

再大一点,孩子们会进山。刺莓成熟的季节,李芯锐跑到河对面,叫上同龄伙伴,一起去后山坡摘刺莓,吃得满脸都是黑红的汁液。放学后,把牛牵到山上吃草,生个火堆,丢进从家里偷来的香肠、土豆、红薯、核桃,吃饱了,用藤蔓当作跳绳,或分头挖野生山药、做弹弓打鸟。每个冬天,大雪都会如约而至,这时捕鸟特别容易,捕到后用油炸过,就是爷爷和爸爸的下酒菜。

关坝的青山绿水。

上世纪八九十年代,村里的少年还看不到动画片。他们最盼望的娱乐,是玉米收完后的“晚会”。每到夜晚,全村老少都围坐在院子里,一边撕玉米壳,一边闲聊,老人会唱起山歌来。孩子们疯够了,就仰倒在父母身后的玉米壳堆,一睁眼,却穿越到了自家温暖的被窝。

整整12年,李芯锐几乎只能在睡梦中重温这些片段。最开始,他是不想回乡,后来,是回不去。

逃离后家乡出现在梦里

17岁时,李芯锐初中毕业。他记得大人们常说,不好好读书,一辈子就只有“面朝黄土背朝天,沟子对到河那边”。即便那时家贫,没办法继续学业,他也决心要离开,当年就应征了义务兵。

第一次走出大山,坐上火车来到西北,李芯锐是兴奋的。他被分到了兰州军区某野战部队,成为坦克兵。部队的外训在戈壁滩上,进驻之前,从军官到士兵都剃了光头。来自熊猫故乡的李芯锐,从未见识过这样的贫瘠和荒凉,整个人都被风沙迅速地拔干。入伍第三天,用力喊口号的时候,他的鼻腔毛细血管居然迸裂了,鼻血怎么都止不住,内心很绝望:“我才18岁,连女朋友都没谈过,就要死了!”

在某野战部队当坦克兵时的李芯锐。

但他没有退缩。山里孩子心实,服从命令,从不偷懒,逐渐在同年兵中突显出来,荣膺优秀士兵,入党后还当了班长。

两年义务兵期满后,李芯锐带着“是金子总会发光”的自信和1300元退伍费回到故乡,但很快就为了生计和雄心来到大城市。炫目的高楼,灿烂的霓虹灯,川流不息的人潮,是他追寻的风景。

他应聘保安失败,打起精神进了饲料厂做促销员,后来从哈尔滨到了北京、大庆,从车间工人转做饭店勤杂工,又进了后厨,慢慢升厨师长。

起初,即便睡觉、工作都在地下室,几乎没见过北京的太阳长什么样,他也一直是“打了鸡血”的状态。可当身边的朋友、战友们一步一步朝自己的目标迈进、准备在城里安家落户之时,李芯锐的梦却越来越多地与家乡有关。不经意间,那些鲜活的记忆总会跳出来,在河边,在山林里,美丽的生灵,善良质朴的乡亲,自由自在的生活……

他不想“漂”了,想回乡做些事情,可能做什么呢?关坝村早已实现退耕还林和封山育林,无地可种,无树可伐;而入山打猎、竭泽而渔这样的行为,李芯锐不以为然,更不情愿。

他在寻找一个切入点,一个返乡的理由。

接任养蜂合作社理事长

2011年,即将三十而立的李芯锐终于回了关坝,因为要结婚了。

眼前的家乡,已与从前大不一样。河流变小了,次生林取代了原始森林,水中的鱼和山中的“鹿”(当地人对野生动物的统称)都藏了起来;年轻人远走他乡,孩子们的目光总是黏在电视或手机屏幕上;玉米季节的其乐融融远不可追,人与人之间有了隔阂,遇上红白喜事聚在一处,不过是打上几局麻将。

但也不是没有积极的变化。2009年,关坝村成立了养蜂专业合作社,一出手就将平武蜂蜜的采购价格提高了三倍;村里还进驻了公益组织,帮助村民建立可持续发展模式,在兴办传统养蜂产业的同时保护环境。

李芯锐的父亲就是养蜂合作社骨干,环保志愿者在他家借宿、谈事,有时李芯锐也陪坐一旁。他第一次接触到NGO,但他们所秉持的环保观念,李芯锐接受起来毫不困难。

1996年读初一时,一位绵阳师范学院的老师来到村里,给他们上过一堂环保教育课。当地发生了较大规模的箭竹开花(竹子开花即死亡)现象,很多动物保护者呼吁人们帮助大熊猫度过饥荒,那位老师大概就是其中之一。他讲述的熊猫故事,在李芯锐心中留下了环保的种子。

回乡后,他迫不及待地想跟上这群公益人。渐渐地,李芯锐加入他们的谈话,成为合作社义务司机,最后干脆和家人摊牌:他计划从学习养蜂开始,在原乡安身立命。

2013年,养蜂合作社的管理权收归村委,经股东选举,李芯锐接替父亲成为新一任理事长。年轻一辈大马金刀,开始引领关坝村。

李芯锐接替父亲成为村养蜂合作社理事长。

真正走上环保与发展并行的道路,李芯锐才发现,有许多难解的矛盾。并非所有乡亲都是理想主义者,他们习惯了靠山吃山,抓环保就等于断人财路。而初兴的生态产业,尚未给他们带来满意的回报。此外,利益分配、任务分工、村民动员,千头万绪,都要放在熟人社会和现代管理的双重逻辑下考量。

李芯锐承认,很长一段时间,负能量如乌云压顶,“改变真难!”直到友人启发他看光明面,他才茅塞顿开:“再着急又能怎么样?一棵树既然成活,只要用心看护,离丰收还远吗?”

梦中的家园似乎回来了

好在,养蜂合作社的局面铺开了,下设的巡护队也开始发挥作用。李芯锐给合作社的土产申请了商标,自认“不擅长卖货”,他干脆提着几十罐蜂蜜去了北京摆摊、自荐,就这么找到了市场。

2013年,合作社终于开始分红,到2015年,累计给蜂农和村民返利28800元,很多人看到了希望,主事的年轻人也更坚定了信心。

2016年1月,关坝村“关坝流域自然保护小区”正式挂牌,所有职务对外公开招募,现场选举产生,巡护队员更是培训合格后即可上岗。更多村民主动参与进来,甚至有了4名女队员,开始做“网格化巡护监测”,让护林更科学、系统。

多次增殖放流之后,关坝沟原生鱼类也渐渐得到恢复,野生动物的活动范围也在扩大,巡护者安装的红外相机中,重新发现了大熊猫、川金丝猴的身影。那个梦想中的家园,又回来了。

曾经与世隔绝的关坝村,已成远近闻名的示范村,各类考察团络绎不绝,慕名而来的游客也越来越多。在李芯锐的规划中,乡村旅游和自然教育是今后的发展方向。

他说:“九绵高速即将竣工通车,关坝就有一个口子,但还没有一家像样的民宿。我个人计划修一栋,以‘养蜂人家’为主题,做接待的同时就把蜂蜜卖了,更多老百姓也可参与。”

此外,李芯锐还担负着一个新的任务:玩转快手。

今年9月,李芯锐和“关坝七兄弟”中的乔良、杜勇得到北京山水自然保护中心的推荐,入选了快手首届“幸福乡村带头人”计划,到清华大学交流、培训。他这才发现,如今已有很多偏远地区的村民利用互联网带货,他们的粉丝量级就能兑现成购买力。“感觉我们一帮人苦哈哈地做这么几年,抵不上一个小姑娘玩半年快手。”李芯锐询问伙伴,“我们是不是错过了好几亿的大生意?”

李芯锐参加快手“幸福乡村创业学院”。

当然,他还没准备做个“网络红人”,也坚信不可操之过急、简单复制他人。他说,“我会尝试去研究,想办法把真实的状态或有一定剧情、质量比较好的短片放出来,但可能还是要坚持初心,做自己。”

返乡7年,李芯锐透露,自己的收入仍没有赶上“北漂”的时候,不过足以保证全家生活无虞。重要的是,由于他的回归,女儿不再是留守儿童,父母也不再是空巢老人,山水之间、天伦之乐,力所能及地为家乡带来改变,已经是他追求的全部幸福。

在这个年代,谁说农村孩子不到城市打工,就活不下去呢?唯一的可能,就是不事劳作,不愿改变。李芯锐说:“有种,你就在家乡活得好好的!”

○ 乔良 生于1975年,43岁,汉族,关坝村村支书。

关坝村村支书乔良,是李芯锐常说起的“七个葫芦娃”之一。2011年底返乡至今,乔良从村长干到村支书,带着村民恢复了关坝的青山绿水。下一步,他希望发展更多的特色产业,让村民过上更好的生活。

省级贫困村的逆袭之路

“我们村距离县城18公里、面积40.3平方公里。农业人口300多人。林地2万多亩,耕地只有五六十亩。2014年时还是省级贫困村。”谈到关坝村,几乎没人比乔良更熟悉。返乡这7年,他一直在探索适合关坝的发展道路。

关坝人世代靠山吃山。然而,上世纪90年代以后,传统生计和环境保护的矛盾日益暴露。村民们在山中打猎、挖药、电鱼,无序的开采破坏了环境,也威胁着山中稀有的野生动物。这引起了外界的关注。2009年,公益组织山水自然保护中心进入关坝,尝试推广以环境保护为基础的经济项目,比如生态养蜂。

前排为关坝村“返乡七兄弟”,右三为乔良。

让村民扭转传统观念并不易。乔良返乡时,山水自然保护中心的工作已开展了两年多,盗猎、盗挖的现象仍时有发生。他很能理解村民的想法:靠山吃山这么多年,凭什么就突然不准去打猎电鱼了?就拿河里的冷水鱼石爬鮡来说,拿到城里能卖到四五百块钱一斤,谁不想多点收入?“头几年是挺难的。村里人根本不相信你能把这片地方保护起来。”乔良说。

但耗费资源、破坏生态为代价的生产生活方式,必须改变。为此,乔良和村委会甚至自己贴钱,买回石爬鮡鱼苗放回河里。“刚开始还有人觉得我贪污,说鱼都被我们村干部抓了吃了,三番五次去乡镇上举报我。”为了打消村民误解,村里在河边装上了红外相机,由群众代表轮流值守。渐渐地,谣言没了,盗猎、盗鱼现象少了,乔良逐渐获得村民的信任。

在养蜂合作社的基础上,村里又成立了核桃和旅游合作社。2017年,关坝在乔良等人的推动下制定了村规民约——不许打猎挖药电鱼,如有违反,就不能得到村级合作社的分红。每个村民都签了字。

这一年底,村里举行了资产收益分红社区大会,全村128户387人共享83700元的红利。钱不多,但让村民看到了希望。以往的省级贫困村,成了当地的生态脱贫新样本。

青山绿水变成真金白银

目前关坝村民的收益中,15%来自生态效益,包括巡护收入和合作社提成。但乔良觉得还不够。在他的想法里,生态效益应该能达到村民收入的80%。只有这样,青山绿水才能转换成真金白银,带来可持续的经济收益。

2016年,“关坝流域自然保护小区”正式挂牌,有官员、学者慕名而来。乔良和同事们发现了新的发展机会,做生态教育。今年国庆,村里迎来了第一期生态教育班,8组家长和孩子来到山间,与大自然亲密接触。乔良介绍,第一期只是实验,未来还需要开发课程,培养更专业的导览和保障人员。

困难还有不少,但乔良看得很开,“工作都是起起落落地干。以前我在外面打工,户头上总还有个十几万存款,回村几年,欠债倒是越来越多了。”他笑言,回村里的初衷就是要做事,这么多年心头总是有个信念,越是困难越要坚持,越要带大家实现理想。

村支书乔良是关坝村产业发展的操盘手。

作为村里产业发展的操盘手,乔良和许多社会组织保持联系。他深知,很多事情要做,需要专业的人来帮忙规划和实现。今年,村里的合作伙伴名单里又添了一员大将,就是短视频平添快手。快手的“幸福乡村”战略与村里的生态脱贫计划不谋而合,乔良、李芯锐和村里的巡护队员杜勇,入选了快手首批“幸福乡村带头人”。

接受一周的培训后,乔良觉得快手给自己打开了一扇新窗口。关坝虽有好山好水但地理位置偏僻,受基础建设的影响,游客数量还没有形成规模。快手这样的移动短视频平台,正好满足村里的推广需求。“以前觉得快手只是消遣娱乐,现在觉得还是挺好的平台。希望能依托快手,把我们的青山绿水和农特产品推向全国,让更多的朋友看见,为村民带来更多红利,”乔良说。

○ 杜勇 生于1974年,44岁,藏族,关坝村巡护队队长。

从关坝村到平武县城,来回车程是40分钟。每个月,杜勇都会经历至少一次这样的往返。在县城置办好大米、榨菜等干粮回来,他便要和巡护队员们一起进山,用三四天的时间,查看林地、水源和野生动物的情况。

从新疆的雪到家乡的山

2015年回到家乡之前,杜勇人生里近一半的时间是在外地度过的。十几岁时,他在村子附近的林场伐木。后来听说钻工工资高,便学了技术成为钻工,奔波在四川省的各个工地。2008年汶川地震,家里房子被震塌了,原本不富足的生活一下子面临多重压力:要修房子,要照顾老人,还要供两个尚年幼的女儿读书。为了有更高的收入,他走出四川,开始去更远的地方打工。

他到过最远的工地,在新疆喀什。去的时候正值冬天,正月十五都是在工地上过的。杜勇说自己刚下车就“就被吹懵了”。这个生长于湿润山地的南方人从不怕吃苦,但新疆的大风、干燥和酷寒却让他觉得很难熬。“住的彩钢棚离隧道洞口有300米,走完这300米,汗湿的头发和衣服就全都(冻得)起硬了。”不干活的日子,杜勇也“不敢出门”。彩钢棚外至少一米深、久久不化的雪,成为他印象最深的新疆记忆。

就这样漂泊了许多年,大女儿当上了老师,小女儿也快要实习。担子稍许减轻的杜勇,眼见着父母日渐老迈,决定回乡,照顾老人。村里的巡护队正需要人手,有林场工作经验、熟悉山里情况的杜勇便成了巡护队的一员。

上世纪90年代,当地政府决定封山育林,杜勇离开林场后,就几乎没再进过山。不在家乡的日子里,他听说,因为过度捕猎,山里被破坏得很厉害。后来他又听说,有公益组织和村里一起做生态保护,劝人们不要偷猎、偷采。2015年,时隔多年后跟巡护队第一次进山,杜勇惊讶地发现,大山已有了新面貌。“也就是十多年的时间,山上的树木基本上又长出来了,有碗口那么粗了。”眼见为实,看着家乡环境往好的方向发展,杜勇坚定了在巡护队工作的心。

青山绿水比什么都金贵

每年的4月到9月,巡护队主要在河边看守鱼苗。9月到12月,队员们轮班去巡山。关坝村有三个沟,寨子沟、中沟和红岩背沟,巡视一遍,少则两三天,多则四五天。进山前,杜勇总要和队员们一起置办些干粮和装备。进山后根据情况随时扎营,所以榨菜、泡面、土豆之类易于保存的干粮必不可少。

另外必不可少的是红外相机电池。山上现在实施网格化管理,每个区域放置若干红外相机,以便追踪野生动物的身影。目前,红外相机已拍摄到不下10种动物的有效图片,包括大熊猫、金丝猴、黑熊、斑羚和羚牛等。

前几年,红外相机还能偶尔拍到偷偷下猎套、挖药材的人。在巡护队的努力下,这种情况几乎绝迹。最让杜勇高兴的是,以往神龙见首不见尾的野生动物,如今在山里过得自由自在,留下了更多的生活痕迹。“我用手机都拍到过金丝猴,”他说。

回乡当了关坝村巡护队队长的杜勇。

去年,杜勇被投票选为巡护队队长。他压力挺大,觉得自己“干不了这样的活”,却还是担起了这份责任。山里的天气瞬息万变,说起雾就起雾,每次走的路线都不尽相同,队长必须要熟悉山里的情况。老一辈人身体条件不允许再进山,年轻一辈早早就出去打工,对山里不熟悉。

他心想,自己这一辈人不上,还有谁呢?“要对每个队员负责。翻一道坡,会不会有落石?这一分钟没落石,下一分钟呢?每走一步,不仅我自己过去,还要考虑队员们是不是能过去。”这是杜勇的信念。

当上队长后,杜勇每月有1000块钱的补助。进山巡护没有固定工资,每去一天有140块钱。这份收入,比起以前打工时六七千块的工资,确实低了很多。家里的债还未还清,所以不上山的时候,杜勇仍会去打打零工,或开着自家拖拉机帮别人送货。最近,绵九高速修到了关坝,工地老板是杜勇打工时的老相识。老板缺钻工,几次找杜勇去干活,月工资开到6000块。

工地的洞口和指挥部,距离杜勇家只有200多米。他坦诚地说,老板来找时,“其实有点想去”。“但想了想还是不去了,要负责巡护队的事,我没空呀!”他想通了,钱是挣不完的,作为土生土长的关坝人,守护好家乡的青山绿水,比什么都金贵。

本文转自“南方都市报”

原文链接:https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD000020181017110185.html?

- 发表于 2018-10-27 15:21

- 阅读 ( 1792 )

- 分类:志愿者