戴着镣铐跳舞:公益人如何“谋生”?

公益人的收入到底有多少?

这是一个敏感的话题。在大多数人的观念里,公益是与“无私、志愿、奉献”等字眼联系在一起,谈到“钱”,公益似乎就变味了。

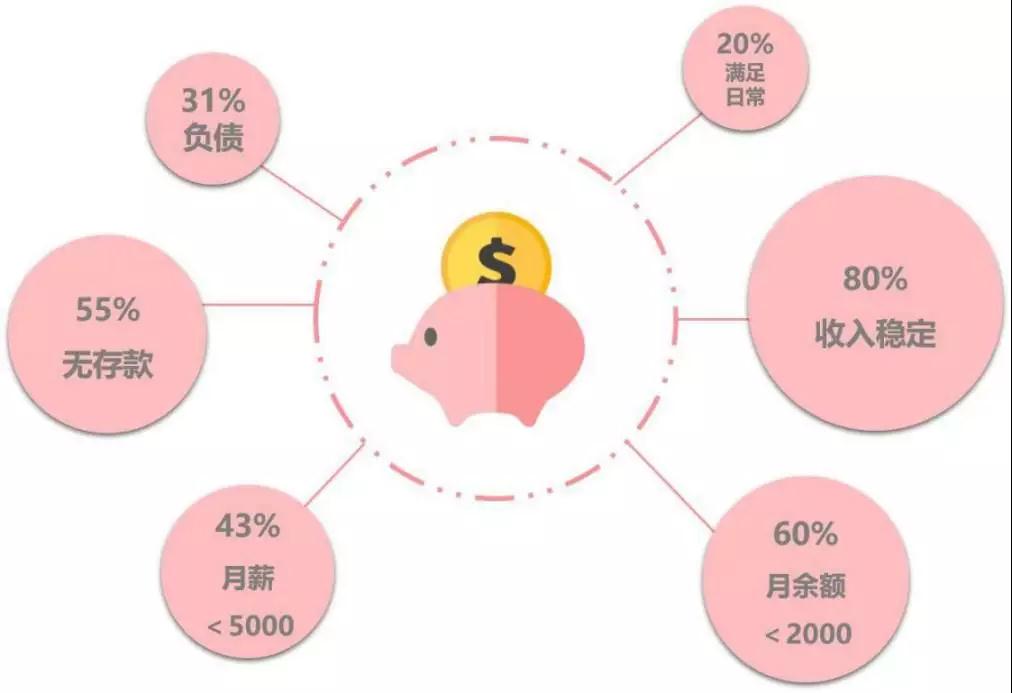

调查显示,2017年中国全职公益人工资收入较其他行业普遍偏低。月薪5000以下占43%,只有20%的人可以稳定的维持日常开销。低收入导致60%的人每月平均余额在2000元以下,55%的人没有存款,甚至有31%的人出现短期的现金债务。(数据来源于:益宝,下图同)

从调查可以看出,中国的公益人普遍比较“寒酸”。那么,公益人是否应该获得报酬?“赚不了钱”的公益行业又能留住人才吗?我们从知乎和Quora上选取了一些有代表性的回答。(以下观点解释权归原答主所有,不代表本文观点)

观点一

应该从公益中赚钱,否则难以留住人才,

影响长远发展

公益组织本身不赚钱,但从事公益事业的人,理应,也的确可以赚到钱。

公益事业从业者获得的收入,不是社会救济,而是正常的劳动报酬。公益活动虽然不直接创造经济价值,但具有不可否认的社会价值。而公益事业从业者领取的薪水,就是对其劳动活动所创造的社会价值的报偿。这个工资高低的标准,应该从其活动创造社会价值的高低考量。

如果 NGO 从业者得不到与其付出相适应的收入,中国的 NGO 运营就永远不会有专业化的一天。只有提供有吸引力的工资收入,才能留得住有公益情怀的专业人才。

——榕树根儿童教育公益机构·徐博闻

作为一枚NGO一线从业者,低收入高投入(时间,精力甚至是健康)是我十年的生活。

直到现在还不断有人问我,社工是不是就是志愿者或者义工,当我说我是拿工资的,有些人还会露出很惊讶的神情,哇,还拿工资啊。我只能很无奈的说,我也要生活,要养活自己。

一个行业的发展,规范,健全,怎么可能只考虑压缩成本而不是投入与产出的相关性。合理的收入分配为毛到了NGO这里就像是动了别人的奶酪?NGO也需要专业人才,这些专业人才也是需要时间、精力、金钱来培养,稳定,巩固的。NGO从业者的流动性也是影响机构甚至行业稳定性与延续性的短板。

——NGO社工·夏苗苗

观点二

可以从公益中赚钱,但要合理

作为一个公益从业者,我希望公益事业能赚到钱,当然这个赚钱有两个前提,一是钱是怎么赚来的,二是钱要怎么花。

公益组织当然可以依靠捐赠人的爱心支持谋发展,做项目,养员工,但是也可以建立一种可持续发展的商业模式,甚至是可以赚到钱的商业模式,支持自己的公益事业不断前进。只要赚到的钱,不是落进了个别人的腰包,而是继续投入到公益事业中,那么这不但不应该被质疑,反而应该点赞。总而言之,取之有道,用之公益,挺好的。

——安利公益基金会秘书长·彭翔

现代慈善的自身逻辑,要求其必须建构一套有效的监督和评价机制。因为他们不是在用自己的钱在做慈善,是用公众的钱在帮助他人。公众有权利要求这些钱花的足够有价值和足够有效率。要实现这个目标,就必须将慈善组织的救助行为去魅化,并拒绝用道德标准去评价公益组织的行为,从而建立起一套技术评价标准。

——记者、主持人·王志安

一个评级良好的非营利组织将80%或更多的资金用于其资金分配,其余资金用于运营支出,包括员工,基础设施和计划执行。

——非营利传播和教育· Kristin Winkler Snow

观点三

公益不仅能赚钱,还要赚“大钱”

你若向青少年售卖暴力游戏挣个5000万美元,没人会拦你,而且你还会荣登‘连线’杂志的封面;而在非营利部门,如果你的机构在帮助疟疾患儿,你想要挣个50万,等着被骂成‘寄生虫’吧。

——AIDSBides·Dan Pallotta的TED演讲

美国非营利组织从业人员的平均年薪是34025~48754美元,慈善机构的CEO们的平均年薪大概是15万美元。

——数据来自PayScale、Charity Navigator

观点四

不应该从公益中赚钱

公益是事业中最不应该赚钱的,为了帮助别人服务和帮助才有公益,如果从中赚钱那可太悲哀了。

——刘天宇

非营利组织的存在是为了完成使命,而不是为了赚钱。

——Dennis Fischman

任何良性事业都有公益的性质,你叫公益事业,情理上原则上都不能!

——申不知

公益人应当拿薪酬回报吗?

从前面各方观点可以看出,国内外普遍认为是要有所回报的。但仍然有人觉得,做公益谈钱太伤“感情”,实在不应该从中获利。这也是许多公众的偏见。Dan Pallotta的TED演讲提及了大众对公益“赚钱”的几个误解:

1.认为公益组织不应盈利;

2.认为公益从业者不该获得高薪酬;

3.认为管理费越低越好,最好捐的每一分钱都能到达受助者手中;

4. 认为公益组织不该进行广告与营销。

这几个问题很有代表性,也是很多人对公益的“刻板印象”。

TED演讲视频:Dan Pallotta《我们对慈善的理解大错特错》

(查看视频资料请点击原文链接)

追溯以往,似乎从公益诞生之日起,公益资金的用途就变为了“仅能为公益所用”,除了公益外的任何用途都容易被贴上“道德标签”,公益人不能谈工资,不敢谈薪酬。即便到了年底,也不会有人去讲自己拿了多少年终奖。

其实,这是不公平的。

正如之前王志安所言,这就是一份工作,有劳动,有付出,也需要得到回报。毕竟大家都要养家糊口。当然,在公益这个特殊的行业里,其中的薪酬所得要接受更为严格的监督和审查。但如果要公益做大做强,又不给予参与者适当的物质回报,则无异于陷入了“既要马儿跑得快,又要马儿不吃草”的悖论中。

公益中可以赚钱,但要“取之有道”。之前浙江施乐会为了激励员工,曾提出“有偿社工”模式:每个社工可以从每笔捐款中最高提成15%作为报酬”,引发了巨大争议。提升募捐积极性的出发点固然没错,但是将员工收入提成和捐款挂钩,沾染了过重的商业色彩,违背了公益的本质,更容易滋生私下交易。这里也有几组概念需要进行辨析:

咬文嚼字

首先,“营利”和“盈利”是两码事!

“营利”,从字面意思上看,更加注重获取利益的过程和方式,通常和企业挂钩指的是为了谋求利润而进行的一系列生产经营活动。

但“盈利”更侧重客观结果,即获得了利益。对于公益组织而言,我们通常用的一个词是“非营利”,很少会使用“非盈利”,原因便在于公益组织的运营也是需要成本的,没有经费支持便难以为继。

其次,公益从业者和志愿者是两种人。

很多人认为公益人应当是不以利益、金钱和名声为目的,为了社会和他人无私奉献的形象。但其实这部分人是志愿者,不是公益组织从业者!

公益活动虽然不直接创造经济价值,但具有不可否认的社会价值。公益组织的员工也是把公益作为职业来做的。他们领取的薪酬,就是对其劳动活动所创造的社会价值的报偿。

最后,“从公益中赚钱”不同于“利用公益赚钱”。

公益组织是不赚钱的,以牟利为目的的组织,不能称之为公益组织,这种打着公益旗号去牟利的行为,也就是在利用公益赚钱,是不被允许的。

但从另一个方面看,公益若是不能盈利,便难以持久。公益组织通过正当的商业行为满足自身运营需求,并将运作中产生的利润,反哺到公益活动之中。这是从公益中赚钱,目的也都是为了公益,理应获得支持。

试想一下,如果在公益行业中,薪酬水平和发展前景都低于其他行业,那还会有多少人想要投身公益,为之付出。李连杰曾说过,“中国的公益事业只有热情是不够的,更需要专业人才,只有他们才能领导中国的公益事业透明地、可持续地发展。”

公益行业面临的最大问题正是发展问题,这需要人才、资源,但更重要的是人们看待它的眼光和方式,在TED演讲的最后,Dan Pallotta说:我们的墓志铭不该是“我们为慈善机构省了很多运营支出”,而应该是,“我们改变了这个世界!”

本文转自微信公众号“CM公益传播 ”

- 发表于 2018-09-18 14:47

- 阅读 ( 1741 )

- 分类:行业