社会与自然资源学习小组 | “社区保护”和它的远方表亲

社会与自然资源学习小组

——概译文献(2)

“社区保护”和它的远方表亲

2018年社会与自然资源学习小组的8位成员将每人精读一篇国外研究社区保护的经典文献,并概译成简短的文章分享给国内的自然保护工作者。

概译文献

Campbell, L.M. and Vainio-Mattila, A., 2003. Participatory development and community-based conservation: Opportunities missed for lessons learned?. Human Ecology, 31(3), pp.417-437.

参与式发展与社区保护:被我们错失的汲取经验教训的机会?2003年发表于《人类生态学》杂志。

Lisa M. Campbell:美国杜克大学尼古拉斯环境学院教授,主要研究发展中国家农村地区环境政策的制定过程,以及政策实施对于当地造成的影响。她尤其关注那些旨在达成野生动物保护和社会经济发展双重目标的政策和项目。

太长不看版

随着近半个多世纪人类社会的快速发展与变迁,人们对自然的一系列改造反过来又对人类社会持续运转构成威胁。在这样的背景下,“可持续发展”等强调发展与保护并存的呼声越发占据主流地位。“社区保护”就诞生于这样的时代背景下,而与之有众多相同点的“参与式发展”在发展援助工作中已经积累了数十年的经验教训。

然而,“社区保护”的实践却很少真正借鉴了“参与式发展”的经验。其一是因为保护工作者常常只把“参与”作为实现保护目标的“手段”,而不是真正赋权给社区;其二是保护工作者很少对社区的社会经济状况进行深入了解、过于简化社区内部的复杂性。因此,保护工作者对“社区参与”的一系列假设便难以成立:比如为社区提供替代生计或形式化的参与机会,就能获得他们对保护活动的支持。

“参与式发展”(Participatory Development)和“社区保护”(Community-based Conservation)可以说是发展援助和环境保护两个交叉世界里的“远房表亲”。参与式发展经过了半个多世纪的实践,已经积累了十分丰富的经验教训,然而,很多证据表明,推崇社区保护的自然保护工作者显然没有很好地向主张“参与式发展”的前辈们取经。

上世纪80年代以来,关于保护和发展的主流叙述不断融合。特别是在1987年世界环境与发展委员会的《我们共同的未来》报告中提出“可持续发展”的概念之后,保护和发展被认为是“同一枚硬币的两面”:发展援助机构逐渐将环境保护纳入其工作议程,保护组织也开始重视当地居民的发展需求。由此诞生的“社区保护”理念早在2000年左右就已经成为IUCN(世界自然保护联盟)、WWF(世界自然基金会)、CI(保护国际)等许多国际保护组织大力提倡的自然保护模式。

在这篇发表于2003年的文章里,作者基于对发展援助和自然保护两个领域的文献回顾以及亲身实践的体会,探讨了“参与式发展”和“社区保护”之间的联系。通过比较这两个概念的发展演变和具体操作,作者试图解释为什么社区保护项目在实践中往往以失败告终。

什么是参与式发展?

虽然我们很难找到一个人们普遍认同的“参与式发展”的定义,但已经被多数人接受的是:“参与者”和“参与的意义”是描述参与式发展的两个关键因素——简单来说,也就是:1)“谁是参与的主体”;2)“什么是参与”。

出于不同的政治和社会认识论,学者和实践者们关于参与主体有不同的提法,比如:民众的参与、社区参与、人们自己的发展、社区发展和自我帮助。这些说法的共同之处在于强调从“别人让我做什么我才做什么”的被动行动,转变到“我自己想要去做点什么”的主动行动。

图:在非洲布隆迪的一个NGO组织的当地妇女农耕培训

来源:End Poverty Now

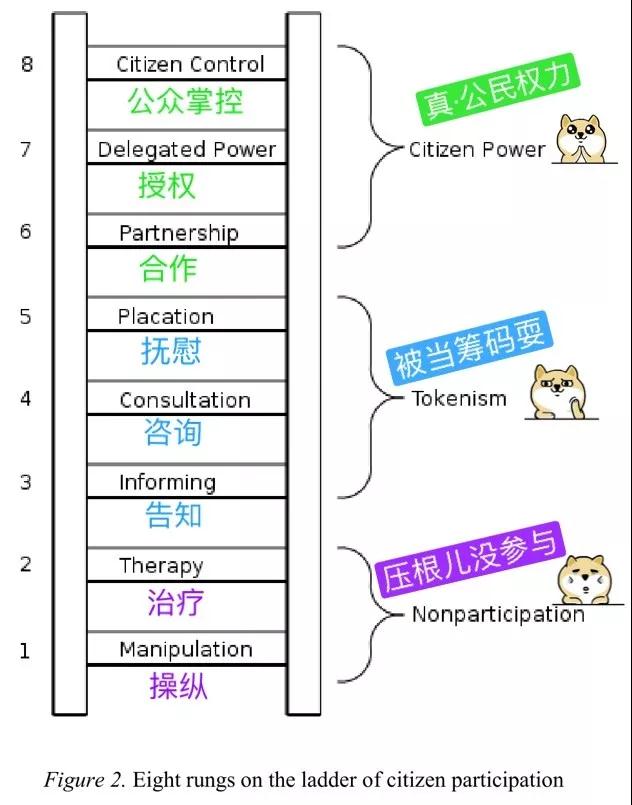

至于“什么是参与”,人们也有不同的认识。最常被学者引用的是阿恩斯坦的“公民参与阶梯理论”,即“参与”是包含八个层次的一个连续体,从参与度最低的操纵公众以实现外部确定的项目目标,到参与度最高的真正赋予公众权力,让参与者自主定义项目目标和实现这些目标所需的行动,其关键区别在于把“参与”当作目的还是手段。

1969年,阿恩斯坦发表了著名论文《公众参与的阶梯》(Ladder of Citizen Participation)。根据公众掌握决策权力的程度,他将公众参与从低到高分为以下八个阶梯:

操纵:掌权者按照自己的意愿组织并操纵公众参与的过程,例如通过教育社区老百姓达到获取他们支持的目的。

治疗:掌权者认为公众“有问题”,是需要受到“治疗”的。他们以公众参与为幌子,试图改造公众,而非改变权力结构。

告知:掌权者单方面地把信息传递给公众,让他们了解情况,但是公众没有渠道表达他们的观点,比如分发传单、海报给社区民众。

咨询:掌权者提供信息给公众,并听取公众的反馈和意见。最常见的做法是开展社区调查以了解老百姓对某个问题的态度、举办听证会等。

慰抚:掌权者为了达到安抚公众的目的,象征性地赋予少部分人一定程度参与决策的权力,然而,最终决策权仍然牢牢掌控在权力拥有者手中。

合作:决策权力通过掌权者和公众之间的协商谈判得以重新分配。双方同意通过联合决策委员会、共管委员会等机制分担项目规划和决策的权力和责任。这些机制确定后不会受到单方面的改变。

授权:公众在某个项目或计划的决策过程中占据主导作用,而非诸如政府部门或外来NGO等机构主导。

公众掌控:决策权力完全掌控在公众手中,例如某块土地上的自然资源应该如何使用完全由当地老百姓自主决定。

阿恩斯坦认为操纵和治疗是彻底的假参与,告知、咨询和慰抚是象征性参与,合作、授权和公众掌控才是真正的公众参与。

【用一张图简单粗暴地解释上述概念】

图:公众参与的阶梯

改编自:Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder ofCitizen Participation. JAIP, Vol. 35, No. 4, pp. 216-224.

随着发展机构的工作者对他们工作的社会背景有了越来越深刻的认识,参与式发展的概念在上世纪六七十年代得以进一步发展,真正意义的公众参与受到更多重视。学术界和实践圈的共同影响促成了发展援助领域对于“参与式发展”的深刻反思以及在理念和实践方式上的重大调整。

图:厄瓜多尔的社区保护项目

来源:Missouri Botanical Garden

什么是社区保护?

同样,“社区保护”也没有一个公认的定义,但一般而言,保护工作者认为社区保护有两个宽泛的目标:其一是促进野生动植物或生物多样性的保护,其二是为当地居民提供激励(通常是经济方面的)。这两个目标的联系非常密切:保护工作者相信,通过开展社区保护项目,让当地老百姓从保护中获益,老百姓就更有可能支持自然保护。

社区保护的前身包括1979年联合国教科文组织发起的“人与生物圈项目”所提出的“缓冲区”概念,以及八九十年代的“综合保护和发展项目”(ICDPs)。然而,这二者都因为没有让当地居民真正充分参与到项目设计过程而受到诟病。理论上,社区保护与“缓冲区”和“综合保护和发展”的区别在于:社区保护的核心是当地参与,而非一种达成目标的机制(比如建立国家公园、土地利用分区等)。

对如下三方面的思索促使人们提出了社区保护的概念:

保护工作者逐渐认识到排他性的保护模式(比如把当地人赶出保护区)忽略了“生态问题的人文维度”,从而导致保护项目的失败。在很多地方,当地人往往被认为是造成生态环境破坏的罪魁祸首,如果不考虑当地生计问题,老百姓可能会继续去破坏保护区内的自然资源;而要将老百姓全部迁移出保护区,在很多的发展中国家是不切实际的。这些实际考量促使保护工作者认识到社区参与的必要性和重要性。

图:联合国开发计划署(UNDP)的赤道倡议手册——干旱地带可持续的社区土地管理的典范

来源:Equator Initiative

02

建立国家公园和保护地的这种保护模式背后的哲学基础其实是深植于美国的浪漫主义思想和欧洲的功利主义,而且它特别突出人类社会和自然世界的分离和二元对立。这种认识世界的方式和许多发展中国家的传统社区老百姓对于人与自然关系的看法常常相悖。但是,鉴于外来保护工作者和当地社区的权力不对等,本土文化、社会规范和传统生态知识在与外界的接触中无不面临迅速消失的危险。

03

对环境正义的越发重视使得人们开始批判自然保护项目对当地社区老百姓造成的影响。为了保护野生动植物和自然资源,保护区周边的老百姓往往被要求不得开发或者只能限制性地使用他们周边的土地和自然资源,他们因此承担了高于城市公众的代价。公园和保护地的建立可能会加剧社会不公平的现象。

社区保护理念的提出受到了上述三方面因素的影响。然而,在实际操作过程中,保护机构之所以做社区保护往往是出于提高保护成效的务实性的考虑。

两者之间的脱节

为什么社区保护工作者没有汲取参与式发展项目的经验教训?这篇文章的作者认为,导致参与式发展和社区保护脱节的是两个显而易见但又极其关键的因素:1)项目的最终目标;2)推崇者的相关专业知识和技能。

01

项目的最终目标

在几乎所有的案例里,社区保护都是被用以达到让当地人支持保护项目的一种工具手段。保护项目的目标和方式往往都是外来人已经事先确定的,而且主要是应用在国家公园、保护区这些地方。尽管社区保护并不一定要在保护地开展,相反,社区保护的真正价值可能更在于它能够鼓励或促进那些没有被划入官方保护地的地方的自然保护。然而,本文作者所寻找到的社区保护案例基本上都是在保护区内或周边地区开展的,没有多少案例涉及到保护区之外的社区保护。因此,保护地的维持和扩大似乎是社区保护的最终目标,而“参与”只是实现这一目标的手段,这使社区保护与以公众参与为目标的参与式发展形成鲜明对比。

虽说社区保护的两个目标是加强野生动植物或生物多样性保护和为当地老百姓提供经济收益,这也确实是许多保护工作者一直在追求的,但是目标反映的仅仅是一种理想情况。当受现实所迫只能选择其一时,多数保护工作者往往会将保护放在首位。

02

推行者的相关专业知识和技能

一直以来,环保NGO是社区保护的重要推动者,但它们的很大局限性是缺乏在欠发达地区开展保护项目经验,以及未能充分理解当地的社会经济背景。很多研究指出,在迫切追求一种有效保护模式的过程中,保护工作者倾向于将社会经济问题过于简化。保护工作者经常犯的一个错误就是假设社区内的每一个个体都是一样的,因此过分简化社区内部权力结构而忽略其复杂性。

从经济角度来看,保护工作者常有的一个假设是社区保护项目带来的经济收益将可以抵消当地人为自然保护所做出的牺牲。然而,这可能是他们的一厢情愿。保护工作者认为社区保护已经是一种妥协了(在保护工作者看来,替代方案是完全彻底的保护),所以应该会得到当地人支持和赞赏的。很可惜,当地人看到的可能更多还是社区保护造成的机会成本的损失(在当地人看来,替代方案是更大程度的资源开发利用)。社区保护往往侧重为当地老百姓提供替代生计或收入来源,例如,通过帮助老百姓开发和售卖手工艺品来取代原来的打猎的生活方式,但很少有人考虑到,在高度贫困的地区,收入替代可能并不合适。此外,虽然经济收益对于获得社区老百姓对保护的支持显然很重要,但是仅靠经济利益并不能确保这种支持。对自然资源的控制权和社区赋权等其他方面的利益,有时候可能同等甚至更加重要。

图:社区参与的自然资源管理

来源:FRAME Natural Resource Management Communities

结论

由此看来,保护工作者必须反思自己对社区保护的期待,也有必要跳出自然保护的圈子,学习参与式发展等不同领域前人已经积累的经验和教训,从而更有效地实现自然保护的目标。

本文转自微信公众号“北美小象君”

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/f5lsu06v6jYGpxuQLL-DvA

- 发表于 2018-08-22 17:24

- 阅读 ( 2469 )

- 分类:行业